Как Бенедикт Франц Иоганн стал Иваном Филипповичем

Австриец по происхождению большую часть своей жизни жил и работал в России. Активно участвовал в развитии российской горно-металлургической промышленности. Во время многолетних исследовательских экспедиций по Уралу и Сибири собрал обширные материалы по минералогии, технологии металлургического производства, истории горного дела, а также о месторождениях руд, драгоценных и поделочных камней (самоцветов). Внёс значительный вклад в становление российской демографии и экономической статистики. Труды австрийско-российского учёного и сегодня представляют большой интерес для специалистов горного дела и историков. Среди горных инженеров Сибири он стал своим, здесь он создал свою крепкую семью. В этом году исполняется 270 лет со дня рождения минералога, горного инженера и статистика Ивана Филипповича Германа (Бенедикта Франца Иоганна фон Герман) (1755–1815) и 240 лет с начала его первой экспедиции на Алтай.

Становление инженера

По происхождению Герман австриец. Родился 14 марта 1755 года в Мариенгофе, в Штирии. Первоначальное образование получил в городской школе в Мурау, откуда перешёл в монастырскую (доминиканскую) в Фризахе. По окончании курса был послан для ознакомления с соляной промышленностью в Аусзее (в Штирии). Затем Герман поступил на службу в Мурау, а потом в управление княжества Шварценбергского в Граце. Здесь он посещал университет и занялся изучением языков. Вернувшись снова на службу в Мурау, он посещал окрестные железные и сталелитейные заводы и тем положил начало своим познаниям.

В 1777 году Герман был переведён в Вену в главное управление князя Шварценберга, и в течение двух лет заведовал главной кассой; в Вене он с ещё большим рвением предался изучению минералогии, горного дела и химии. В 1781 году Герман с целью дальнейшего образования предпринял путешествие по Германии, Венгрии и Италии, которое ещё более расширило его сведения по промышленности и технологии.

В 1777 году Герман был переведён в Вену в главное управление князя Шварценберга, и в течение двух лет заведовал главной кассой; в Вене он с ещё большим рвением предался изучению минералогии, горного дела и химии. В 1781 году Герман с целью дальнейшего образования предпринял путешествие по Германии, Венгрии и Италии, которое ещё более расширило его сведения по промышленности и технологии.

По возвращении в Вену Герман получил место экстраординарного профессора технологии в университете, начал читать лекции студентам. Однако не всё пошло гладко. Как пишет кандидат геологических наук З. А. Бессуднова, «В книге о путешествии по Австрии Б. Герман собирался описать сталелитейное дело Шварценбергов в Штирии, но, сообщив об этом намерении, навлёк на себя немало неприятностей – его обвинили в шпионаже, поэтому он вновь отправился в путь – на этот раз в Польшу. Осмотрел соляные рудники близ Кракова, посетил Варшаву, затем продолжил путешествие по Курляндии и Лифляндии и в конце 1781 года приехал в Санкт-Петербург».

Рукопись работы «Очерк физического состояния Австрийского государства...» Герман посвятил и преподнёс в дар Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. Труд оценило академическое сообщество, и при поддержке П.-С. Палласа и И. И. Георги 14 января 1782 года

Б. Герман был избран корреспондентом Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. В разные годы был в статусе почётных её членов, избирался ординарным академиком. В изданиях Академии регулярно публиковались труды И. Ф. Германа по минералогии, полезным ископаемым и экономике различных регионов России.

Иван Филиппович

Бенедикт Франц Иоганн фон Герман получил приглашение на русскую службу. В России его стали называть Иваном Филипповичем. (При публикации научных работ встречается два варианта его авторства – И. В. Герман и Б. Герман.)

В конце ХVIII века в России были организованы специальные «рудоискательные» экспедиции, участником которых суждено было в 1783–1796 годах стать И. Ф. Герману. Так, в 1783 году по приказанию императрицы Екатерины II Иван Филиппович отправился на Урал для устройства там сталелитейных заводов. Проект сталелитейного производства, предложенный И. Ф. Германом, был одобрен императрицей. В 1784–1794 годах Герман был директором построенного по его проекту Пышминского сталелитейного завода.

Занимаясь своими непосредственными обязанностями, Иван Филиппович с интересом принялся изучать горное дело России и его историю. Его познавательные интересы совпали с имперскими: он получил задание Академии наук собрать материалы о горно-металлургическом производстве на Урале и в Сибири и преуспел в этом.

В 1789 году в Германии было издано двухтомное сочинение Б. Германа о рудных горах Урала. В 1790 году опубликованы две важные работы И. Ф. Германа – монография «Естественная история меди, или Руководство к познанию, обработыванию и употреблению оныя», 1791, и статистическое описание Российского государства.

Экспедиции по Алтаю

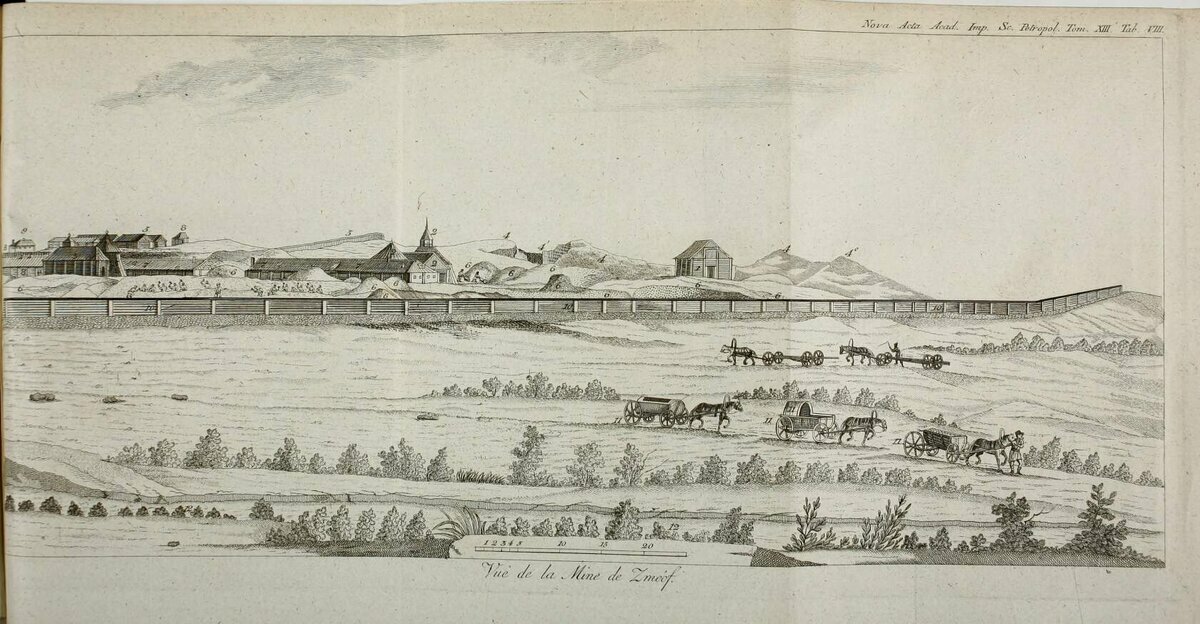

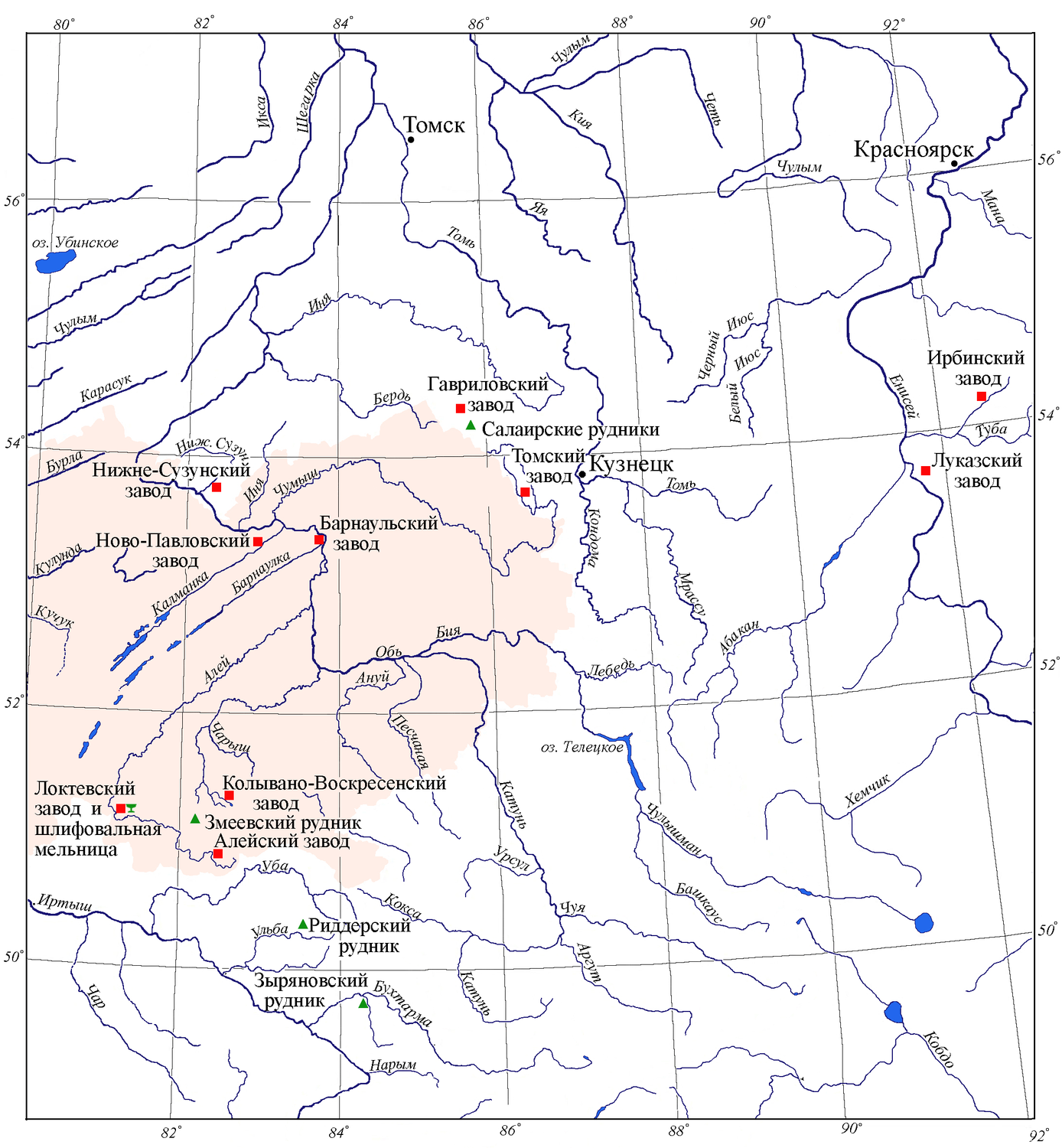

Огромную работу провёл И. Ф. Герман по изучению Сибирского региона. Он объехал и изучил сибирские, особенно Колывано-Воскресенские рудники и заводы. Всего, по сведениям исследователей, Герман в 1785–1811 годах совершил пять экспедиций в Колывано-Воскресенский горный округ. В этих экспедициях он собирал сведения, коллекции минералов, проводил химические опыты, изучал экономику, демографию, метеорологию, геологию, статистику.

Знакомство с округом начинал с Барнаула, был на Змеиногорском и других рудниках, на Локтевском, Гавриловском, Томском и иных заводах. Важно, что факты, данные о состоянии заводов и рудников, приведённые в его работах, основаны не только на личных наблюдениях и выводах, но и подтверждаются подлинными документами. Среди использованных им документов – записка Ивана Леубе с описанием Змеиногорского и соседних с ним рудников, каталоги коллекций алтайских минералов, журналы поисковых партий, ведомость испытания поделочных камней, списки служащих Колывано-Воскресенских заводов и прочие.

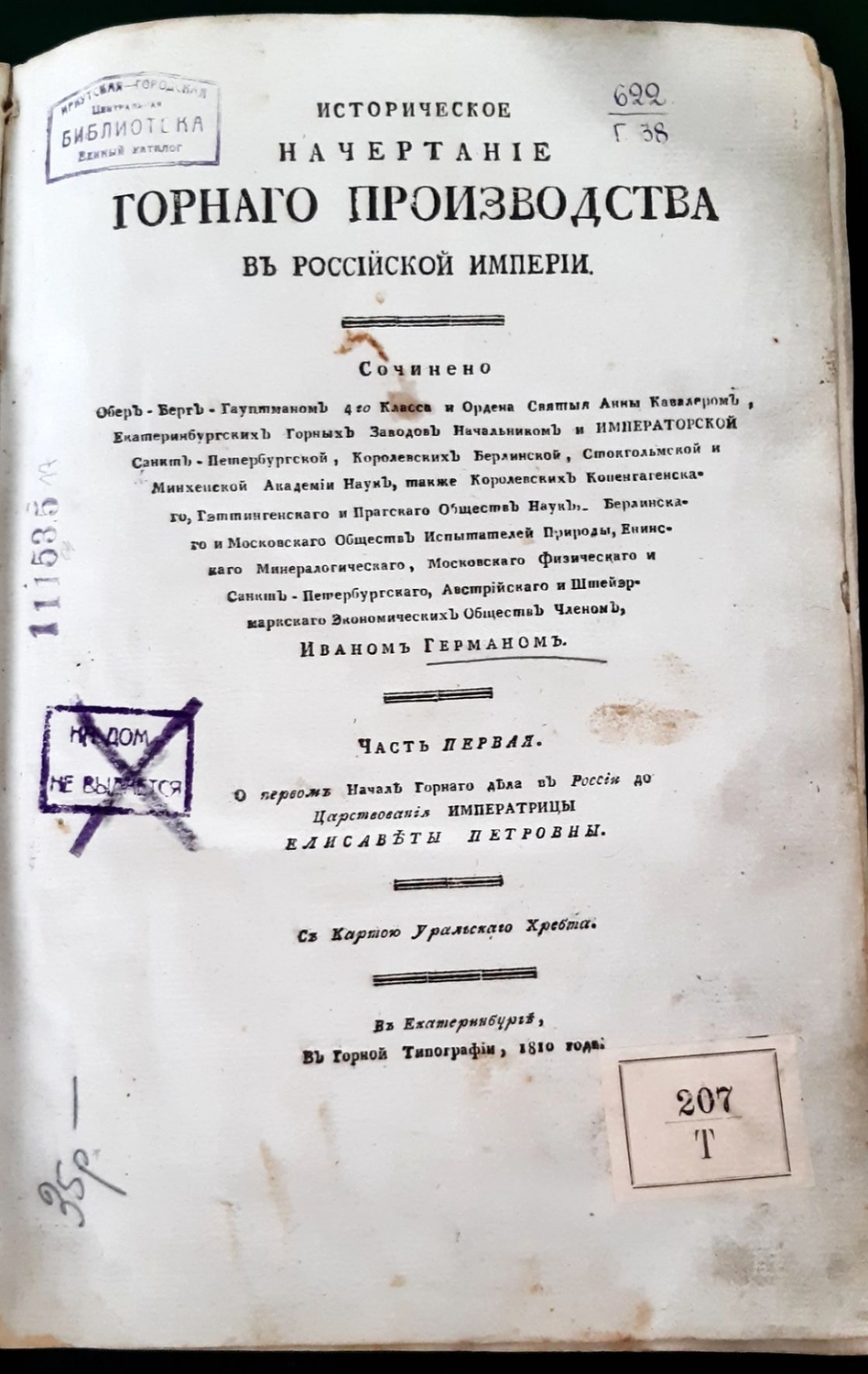

Материалы путешествий И. Ф. Германа по Сибири опубликованы в трёх частях под названием «Сочинение о сибирских рудниках и заводах» в Санкт-Петербургской типографии Академии Наук в 1797–1801 годах.

Материалы путешествий И. Ф. Германа по Сибири опубликованы в трёх частях под названием «Сочинение о сибирских рудниках и заводах» в Санкт-Петербургской типографии Академии Наук в 1797–1801 годах.

«В работе дано подробнейшее описание некоторых предприятий со статистической характеристикой остальных заводов; содержится хроника становления и развития Колывано-Воскресенских заводов с 1720 по 1795 годы, – отмечает барнаульский историк В. А. Скубневский. – В качестве примеров взяты заводы казённые и частные, медеплавильные и железоделательные. Помимо описания оборудования предприятий и рудников, характеристики плотин и гидравлических сооружений, подробно излагает технологию плавки чугуна и меди, ковки железа. О большинстве предприятий приведены суммарные сведения».

Очень подробно, с конкретным указанием дат, фамилий, фактов Герман описал историю освоения недр и появление горно-перерабатывающих заводов в Колывано-Воскресенском округе. Прослеживает историю появления Демидовских рудников и заводов, переход их под управление Императорского Кабинета. А уже затем даёт развёрнутую картину состояния современных ему производств.

Так, в главе «Описание нынешнего производства горных и плавиленных работ при Колывано-Воскресенских заводах», он пишет:

«Колыванские заводы состоят под особым ведением, управлением и распоряжением Его Императорского Величества Кабинета; а на месте управляются особо определяемым начальником и Горною Экспедициею. О количестве ежегодной выплавки серебра до 1785 года не имели они Положения, а выплавлялось оного более и менее, сколько когда получать могли. В 1785 [г.] по рассмотрению и исчислению в Горном совете рудников, сколько можно из оных добывать руд, какого содержания, и в заводах оных проплавлять, то и положено было выплавлять серебра в год по 750 пуд., которое количество в 1789 году умножено 30 пудами и выплавлять назначено по 780 пуд., что Именным указом подтверждено. На содержание ж оных заводов повелено отпускать от Кабинета Его Величества ежегодно по 200 тысяч рублей, да при заводах на делаемую медную монету от полуторых до двухсот тысяч; а между тем Высочайше повелено приложить старание о приумножении выплавки золота и серебра, и за то количество, которое сверх вышеозначенных 780 пуд. выплавлено будет, за каждый пуд от Кабинета ж в заводы отпускать по 500 рублей; поелику же заводы в такое устройство доведены уже были, что и более положенного количества руд проплавлять могут, а потому и умножена добыча руд, и серебра выплавляется каждогодно с небольшим по 1 000 пуд. О успехах же в течение года горного и заводского производства и о прочем, ежемесячно и частно, по встречающимся обстоятельствам Кабинету от начальника заводов и Экспедиции доносится…».

Читая сочинения Германа, можно получить точное статистическое представление о предприятиях: о Барнаульском, Павловском, Сузунском, Локтевском, Алейском, Колыванском, Гавриловском сереброплавиленных заводах, о Томском железоделаемом. Об их устройстве, технологиях, мощностях и так далее. Вот как, например, он описывает Гавриловский завод (кстати, названный в честь тестя Германа – Гавриила Качки):

«Гавриловский вододействуемый завод управляется состоящею поблизости при Салаирском руднике конторою, под названием Салаирская. Вода скопляется посредством устроенной на речке Толмовой плотины, и из пруда на действие приведена чрез штольню или в камне проработанный канал. В нём: 8 плавиленных печей, действуемых четырью чугунными цилиндрами. 2 кузнечных горна. Пильная мельница. Построению сего завода предложение сделано по случаю оскудения при Алейском заводе лесов, как выше сего означено, чтоб по конечном истощении Алейского, сей Гавриловский был в рассуждении неуменьшительной выплавки годового количества серебра в готовности; а между тем при сем Гавриловском заводе проплавлять положено из получаемых в Салаирском руднике руд на год до 200 000 пуд. таких, которые содержанием в пуде серебра не более от 1 до 11 /4 золотника, а потому к перевозке сами собою на отдалённые заводы не так прибыточны; при сем же заводе в рассуждении расстояния его от рудника не более 5 вёрст, перевозка руд стоить будет малого кошту, а чрез проплавку при оном до показанного количества руд получаемо быть имеет каждогодно штейнов до 10 000 пуд., которой и определено для извлечения серебра перевозить в Барнаульский завод, а, полагая из содержащегося в рудах серебра, получаться может оного каждогодно до 30 пуд.».

Описывая организацию горных работ, автор отмечал, что они ведутся практически без перерыва, и подробно описывает схему, как это осуществляется:

« Горные работы как для разведки, обработки, так и добычи руд производятся определёнными горными служителями, которые разделены на три части: две части обращаются в работах, то есть одна в день, а другая в ночь, а третья – на отдыхе, которую очередуясь чрез седмицу сменяются, а посему и приходит[ся] одному человеку неделю в день, другую в ночь работать, а третью отдыхать; горные работы располагаются по требующимся обстоятельствам, смотря по обширности и состоянию рудника, и производятся летом внутри и по поверхности горы, зимою же – одни внутренние работы, которыми и распространяются, дабы тем для разбору на летнее время рудами запастись, а посему все работы идут безостановочно, исключая воскресных и праздничных дней, во все годичное время в день и в ночь…».

Описывает он также, как добываются руды в зависимости от их составов, как ведётся их разбор и обработка, кто привлекается к этим работам.

И такая детальная проработка касается каждой темы, к которой обращается автор этого колоссального сочинения, дабы у читающих сложилась ясная картина и не возникало дополнительных вопросов.

Исследователи считают, что на протяжении нескольких десятилетий отечественная горнотехническая литература не пополнилась сколько-нибудь подобными значительными произведениями.

За исследовательскую работу Колывано-Воскресенского округа и «за оказанные отличные его по Горной части знания и опытность» Иван Филиппович Герман получил чин действительного статского советника, соответствовавший в военной службе рангу генерал-майора.

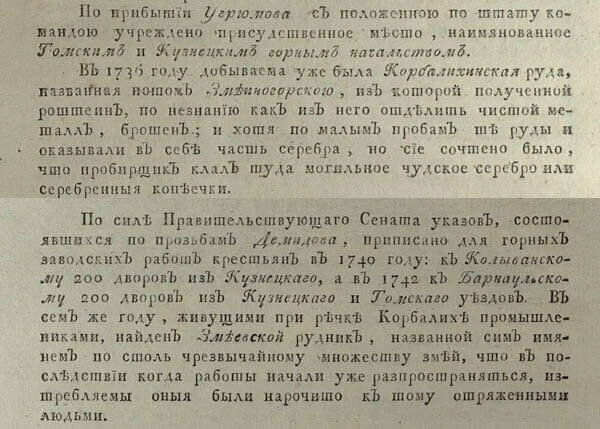

Кстати, и сегодня специалисты разных сфер находят в германовских «Сочинениях» ответы на интересующие их вопросы. Например, краеведы Змеиногорска, которые сегодня продолжают спор о дате рождения своего города, находят подтверждения своим версиям у Германа: «ВЪ 1736 году добываема уже была Корбалихинская руда, названная потомЪ Змѣиногоскогою, изЪ которой полученной роштеинЪ, по незнанiю какЪ изЪ него отдѣлишь чистой металлЪ, брошенЪ; и хотя по малымЪ пробамЪ тѣ руды и оказывали вЬ себѣ часть серебра, но сiе сочтено было, что пробирщикЪ клалЪ туда могильное чудское серебро или серебренныя копѣечки…» А фольклорист В. И. Чечеров, изучающий поэтическое творчество рабочих дореформенной России, пишет: «О том же Змеегорском руднике существовала другая песня-стихотворение. Темой её был труд подростков, которых посылали на разбор руды. Текст этой песни-стихотворения приведён в «Сочинении о сибирских рудниках и заводах» Ивана Германа: «Стоит рудник Змоев золотой Да нам противной он какой!» Рассказывая о том, как нарядчик заставляет работать, дерёт розгами, рвёт волосы, песнь создаёт ощущение безвыходности и невозможности что-либо изменить в судьбе работающих. Это ощущение подчёркивается вводимой в песнь-стихотворение пословицей: «До бога высоко, до царя далёко…».

Змеиногорский рудник

Золото, металл, статистика

В 1798 году И. Ф. Германа назначили членом Берг-Коллегии, руководившей горной промышленностью России и восстановленной после упразднения. Он вернулся в Санкт-Петербург. Был инспектором Горного училища. Но уже в 1801 году получил назначение на пост начальника Екатеринбургского горного управления. В 1803 году он сообщил, что в 40 верстах от Екатеринбурга и 55 верстах от Берёзовских рудников найдено новое месторождение золота, а вскоре прислал доклад о работе открытого рудника по добыче золота на берегу реки Чусовой. Когда императору Александру I доставили золотой слиток, выплавленный из руды нового рудника, он пожаловал учёному перстень с именным вензелем, украшенный бриллиантами.

«Герман решил закрепить успех, – пишет в журнале «Урал» Виталий Павлов. – Весь год горные инженеры и сам Иван Филиппович изучали месторождение, обустраивали прииск за прииском. Золото жёлтой речкой потекло в закрома казны. Иван Филиппович написал статью «О новооткрытом золотом руднике» и отправил её в редакцию организованного в 1804 году академического «Технологического журнала». Но на этом не угомонился. Пришла мысль составить описание всех Екатеринбургских золотых рудников (т. е. Берёзовских и Чусовских), напечатать его отдельной книгой в горной типографии, а книгу преподнести императору. Она лишний раз напомнит ему о «беспредельной преданности к службе» Ивана Германа».

Что и было сделано. Книгу напечатали в той самой типографии, которую открыл в Екатеринбурге в 1803 году сам Иван Филиппович.

Под руководством И.Ф. Германа на Урале было построено несколько заводов по производству железа, монетный двор. При нём выплавка золота на уральских заводах увеличилась в полтора раза.

Для эффективной организации горного дела Иван Филиппович использовал статистический метод. Для него статистика была важной составляющей частью экономики России (государствоведением). В 1806 году в «Статистическом журнале» была опубликована статья, в которой Герман впервые в русской литературе рассмотрел вопрос о проведении всеобщей переписи населения. По мнению ряда исследователей, Герман создал свою, для того времени замечательную, систему статистики населения.

В 1806 году Иван Филиппович вернулся в Санкт-Петербург. Работал, преподавал, писал научные труды. Умер в 1815 году.

И. Ф. Герман состоял членом Королевского естественнонаучного общества Гёттингена, Общества друзей естествознания в Берлине, Минералогического общества в Йене (Герман Иван Филиппович, 1916). В 1799 г. за работу по металлургии был удостоен премии Королевского естественнонаучного общества Богемии. За труды по металлургии в 1801 году И. Ф. Герман получил премию Вольного экономического общества, членом которого был с 1782 года. Он был почётным членом Императорского Московского общества испытателей природы и ряда других.

И при чём тут «Пиковая дама»?

Именно в Сибири Иван Филиппович обрёл своё семейное счастье. В 1787 году он женился на Елизавете Гавриловне, дочери начальника алтайских заводов Гавриила Качки, заняв тем самым своё место в корпоративной родословной алтайских горных инженеров. Известный мемуарист того времени Филипп Вигель так описывал жену Германа: «Дама рыжеволосая, и рябины на лице её спорили за место с веснушками; будучи очень тучной, она обладала великой телесной силой, ибо носила свою толщину с необычайной живостью и ловкостью». У Германа с Елизаветой родилось семеро детей.

Продолжил дело отца, пройдя блестящий путь, сын, Франц Иванович Герман. Он начинал в 1802 году в чертёжной мастерской Екатеринбургского горного начальства, где дослужился до звания бергмейстера. Руководил ревизией Гороблагодатских заводов. В 1824 году он – помощник начальника Златоустовских заводов. Занимался геологией, ему принадлежат несколько открытий, в том числе месторождения золота в Миасской долине, Второкаскинского золотопесчаного рудника.

Но большую известность, пожалуй, получил другой сын – Фёдор (Фридрих) Иванович Герман, с которым был знаком поэт Александр Сергеевич Пушкин. Реальный Герман, обладавший многими способностями и неукротимым нравом, стал прообразом главного героя «Пиковой дамы». (По большей части читатели считают, что Герман – имя героя, на самом деле это фамилия.)

Вот что пишет о нём «Толковый биографический словарь»:

«Герман, Фёдор (Фридрих) Иванович – полковник, состоявший при Министерстве финансов, сын оберберггауптмана Ивана Филипповича, родился в 1789 году на Барнаульском заводе Томской губернии, воспитывался в Горном корпусе, служил при отце, по смерти которого ушёл из горного ведомства. В 1817 году П. К. Эссен, назначенный Оренбургским военным губернатором и командиром отдельного Оренбургского корпуса, взял Германа в адъютанты, причём тот был зачислен в гвардию. Эссен поручил ему пограничную часть своей канцелярии. В 1823 году по доносу в Главный штаб Герман был переведён тем же чином в армию. Причиной удаления выставлено было сильное влияние его на Эссена. По словам Вигеля, Герман отличался необыкновенным умом и удивительными способностями, а по свидетельству декабриста Штейнгеля, и благородством характера. Герман печатал статьи по горной части в «Горном журнале».

Автор: Надежда Гончарова