130 лет назад, в 1895 году, в Горной Шории Кузбасса Василий Буштедт подтвердил Тельбесское железорудное месторождение

Как неоднократно отмечал «Хронограф», в VIII–XIX веках сибирские горные инженеры, занимающиеся переработкой руды на заводах, зачастую становились и первооткрывателями залежей полезных ископаемых. В большинстве своём они были выпускниками Горного института (Горного кадетского корпуса), где в программу углублённой практической подготовки горных инженеров входило изучение геологических дисциплин. Одним из таких инженеров-геологов был и представитель известной горной фамилии Василий Андреевич Буштедт.

Железная тайга

Сегодня Горная Шория – одно из самых популярных мест у любителей туризма и горнолыжного спорта. А в XIX столетии в этих непроходимых таёжных дебрях появились первые поселенцы – казаки, тары (шорцы), староверы. Ну и, конечно, привлекала загадочная земля исследователей. Преодолевая невероятные трудности, шли сюда экспедиции, в том числе и геологические, в ряде из них принимал участие и Василий Андреевич Буштедт. Об этих важных для Сибири исторических событиях, в частности, рассказал в своей книге «Железная Горная Шория» писатель, журналист, но прежде всего – геолог Александр Смышляев, уроженец здешних мест.

«Там, где реки Мундыбаш и Тельбес впадают в Кондому, начинается Горная Шория, таёжные массивы которой тянутся на юг до Бийской гривы – северной оконечности Горного Алтая, – пишет Александр Смышляев. – И до сегодняшнего дня места эти остаются труднопроходимыми. Лишь узкие ленты железной дороги да асфальтированная автотрасса, соединяющие Шорию с Кузбассом (Таштагол с Новокузнецком), позволяют проникнуть в этот удивительный по красоте уголок Земли. Но как только отойдёшь в сторону – сразу оказываешься в настоящих таёжных дебрях, в которых преобладают пихты, кедры, березняки и осинники. Рельеф среднегорный, мягкий, волнистый, с бесконечными увалами, называемыми здесь гривами, узкими долинами горных рек. Лишь далеко на юге, под Таштаголом, высятся гольцы Мус-Тага – доминирующей вершины Горной Шории.

Если в наше время тайга остаётся труднопроходимой даже для пешего путника, то что уж говорить о прошлых веках, когда русский человек только начинал проникать в шорские дебри».

Писатель отмечает, что с открытием железа и золота начали строиться небольшие промыслы и прииски в Сухаринке, Кедровке, на речках Петропавловке и Фёдоровке. «В 1845 году открылся прииск в Спасске. Кузнецкие и горношорские промыслы снабжали железной рудой Томский и Гурьевский железоделательные заводы.

Но к концу века сырья для заводов императорского Кабинета стало не хватать. Для поисков и разведки рудных залежей в 1893 году было создано акционерное объединение «Общество Восточно-Сибирских заводов». Именно оно и исследовало на первоначальном этапе горношорские месторождения железных руд, уже в 1893 году направило в Тельбес разведочную партию под руководством опытного горного инженера, первооткрывателя золота на Салаирском руднике Андрея Антоновича Крупского (родственника будущей жены В. И. Ленина – Н. К. Крупской). Был в той экспедиции и В. А. Буштедт, привлекавшийся к работам в летние периоды, к этому времени (в 1892 году ) он уже открыл железную руду (бурый железняк) на Салаире. Крупский занимался непосредственно Тельбесским месторождением, а Буштедт начал поэтапно исследовать территории, прилегающие к Тельбесу.

«Восемь долгих лет понадобилось геологам Общества Восточно-Сибирских заводов, чтобы провести предварительную разведку Тельбесского железорудного месторождения. За это время здесь было пройдено 36 шурфов, три шахты – Семейная, Первая и Вторая, несколько штолен.

В первый же год работы партии, то есть в 1893 году, геолог В. А. Буштедт открыл Одра-Башское рудопроявление, находящееся неподалёку от Тельбесского месторождения, на левом берегу реки Тельбес. О месторождении знали ещё с середины XIX века, но оно не было нанесено на карту, поэтому пришлось предпринять детальное опоискование местности.

К концу лета Буштедт провёл большой поисковый маршрут по реке Тельбес и её притокам. В районе ручья Каз им были обнаружены признаки железной руды, которые, однако, остались неизученными. Специалисты вернулись туда в 1895 году и подтвердили наличие железной руды».

Тельбесское железорудное месторождение в Кузнецком округе Томской губернии, по реке Тельбесу, «представляет один или несколько штоков магнитного железняка, залегающих среди порфиритовых туфов, обогащённых гранатом и эпидотом. Руды очень чисты, высокого качества и содержат от 55 до 70 % металлического железа».

Первоначально руда в небольших объёмах добывалась для нужд Томского железоделательного завода. Первые серьёзные попытки промышленного освоения осуществлялись Акционерным обществом Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз) в 1913–1918 годах. Горнодобывающее предприятие действовало с 1926 по 1942 годы. В 1932 году проведена первая плавка из тельбесской руды на Кузнецком металлургическом комбинате. К 1942 году месторождение выработало ресурс, в 1948 году завершены последние консервационные работы.

А Василий Буштедт продолжал поиски. В 1897 году он перевалил через гору Большой хребет (Улуг-Даг) и в верховьях ручья Полгашты (местными жителями ныне зовётся Золотушкой) открыл ещё одно рудопроявление железа. Кроме того, он осмотрел известное с 1830-х годов Учуленское железорудное проявление, которое также внёс в реестр перспективных объектов.

Но самое большое открытие ожидало его на склонах горы Темир-Тау, где Буштедт обнаружил выходы богатой железной руды. В 1898 году Василий Андреевич с группой горнорабочих провёл предварительную разведку открытого рудопроявления. На одиннадцати разведочных линиях партия прошла большое количество мелких раскопов, 26 шурфов и небольшую шахту «Владимир» глубиной 6,1 сажени. В шурфах были встречены бурые и магнитные железняки.

Легенда о Темир-Тау, что в переводе с шорского означает «железная гора», рассказывает, что Хозяин гор открыл охотнику дверь в каменный Дворец, насыпал ему большой мешок блестящих, красных, как кровь, камней и сказал: «Мой подарок даст тебе силу и славу». Но охотник подарок не оценил, бросил мешок. «Хозяин гор, найдя мешок в тайге, сильно разгневался на охотника, унёс мешок и глубоко запрятал в пещере. В гневе не заметил, как один камень обронил на землю. Этот-то камешек, красный, как бычья кровь, был замечен молодым шорцем, бродившим по тайге.

Подивились соплеменники камню да и бросили его в костёр. Раскалился добела красный камень, потёк огненной струйкой. А застыв на земле, стала струйка гибкой и твёрдой и больше не плавилась. Тогда люди и поняли, что это был камень, рождающий железо, из которого можно сделать и топор, и котёл, и наконечник для стрелы. Много чего можно сделать из железа. Отправились люди к горе, стали рыть и долбить, искать железо. Гневался Хозяин гор, сопротивлялся. Ураган напускал, камнепады обрушивал, но упорства искателей не сломил. Добрались люди до подземной кладовой, нашли камень, рождающий железо. И гору эту назвали Темир-Тау – железная гора. У подножия Темир-Тау гремит теперь огненный город, из которого течёт огненная река».

В отличие от неблагодарного охотника геолог Василий Буштедт точно знал, что именно он ищет, и был уверен, что сможет открыть двери в кладовую гор. Были у него для этого и терпение, и все необходимые знания. А потому в историю российской геологии он вошёл как первооткрыватель железных руд Одра-Баша, Темир-Тау и Каза. А на месте того самого Дворца из легенды появился посёлок Темиртау. Темирский рудник здесь действовал до 1991 года. Добыча железной руды велась до 1999 года, к этому времени было добыто 60 миллионов тонн руды.

Василий и его братья

Василий и его братья

Родился Василий Андреевич в большой немецкой семье на Алтае в 1854 году. Его отец был провизором, но можно предположить, что аптека, в которой служил Андрей Буштедт, относилась к горному ведомству, его сыновья получили самое престижное образование в Петербургском Горном институте.

Учился Василий Буштедт с интересом и прилежанием. И было у кого. Среди его учителей были такие известные учёные, как академик Д. И. Менделеев, светила геологии А. П. Карпинский, И. В. Мушкетов и другие. Активно пользовался студент и богатейшей институтской библиотекой, в которой было много литературы по геологическим и другим горным дисциплинам. Кстати, впоследствии Василий Андреевич сохранит страсть к чтению и привьёт её своим детям – семья Буштедт славилась большой библиотекой.

В 1882 году, окончив институт с отличием, Василий Андреевич приехал на Алтай, где состоял при Горно-геологическом управлении Алтайского горного округа, затем перешёл в Горное управление Кабинета Его Императорского Величества. Согласно ходатайству начальника Алтайского округа, в 1885 году определён на службу к исполнению обязанностей механика Гурьевского чугунолитейного и железоделательного завода.

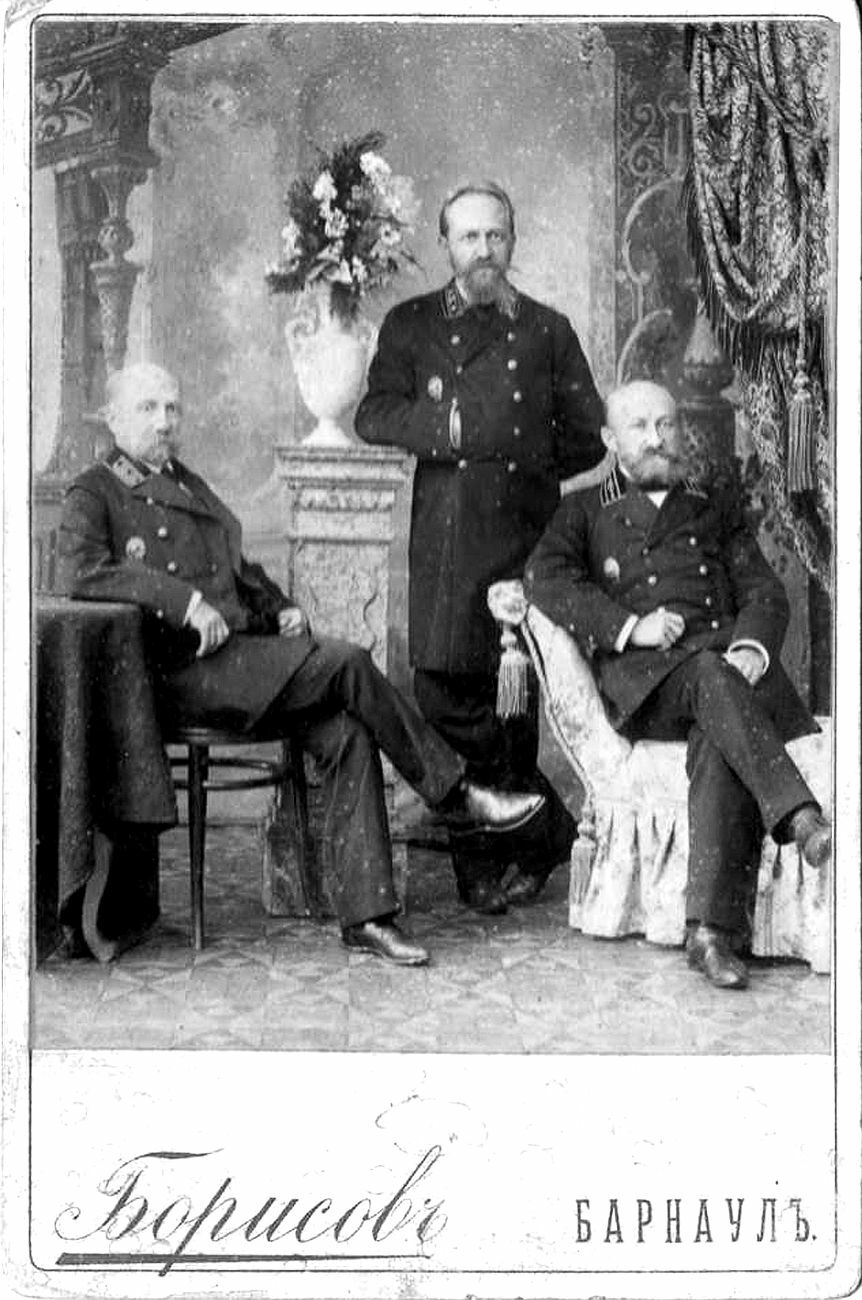

В феврале 1888 года Василия Андреевича назначили управляющим Сузунским медеплавильным заводом, где он успешно проработал 16 лет. Сотрудникам местного краеведческого музея удалось собрать интересный материал о семье Буштедт, в частности и благодаря установленной связи с внучкой Василия Андреевича – Ларисой Витальевной Буштедт. Она передала в музей уникальные фотографии, документы, воспоминания.

Известно, что первооткрыватель железных руд был хорошим инженером и управленцем. Он пользовался уважением и у горных офицеров, и простых тружеников. Об этом говорит даже такой интересный факт: в момент выхода на пенсию и отъезда с семьёй в Чернигов в 1901 году Василию Андреевичу был приготовлен особый подарок – небольшие чугунные фигурки животных, которые специально отлили на Сузунском заводе.

Не раз В. А. Буштедту приходилось сопровождать в Санкт-Петербург караваны с золотом и серебром. За годы «…отлично-усердной и полезной службы…» он был награждён орденами Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 3-й степени, а также произведён в коллежские советники.

«Именно благодаря знаниям, умениям, которыми обладал Буштедт В. А., – отмечает научный сотрудник Сузунского музея Татьяна Емельянова, – Сузунский завод в последней четверти XIX века увеличил своё производство по выплавке металла, в то время когда в целом по России металлургическая отрасль переживала большой кризис и спад производства. В результате наш завод закрылся последним из всей системы Колывано-Воскресенских заводов Алтайского округа».

Так получилось, что Василий Андреевич оказался предпоследним управляющим этого предприятия. А последним стал его брат – Виктор Андреевич Буштедт (1859 – не ранее 1920), который так же, как старший брат, прибыл на Алтай после окончания Горного института. Был механиком и управляющим Гурьевским железоплавильным заводом, проводил разведочные работы в окрестностях завода. Управлял Сузунским заводом до закрытия в 1910 году. Занимал другие должности от Кабинета ЕИВ. К окончанию карьеры горного офицера Виктор Андреевич дослужился до начальника Алтайского горного округа (1918 год) и получил звание статского советника.

Служил на Алтае горным офицером и третий брат – Буштедт Илья Андреевич (1863–1912). Он занимал должность делопроизводителя Главного управления Алтайского горного округа.

Буштедт Виктор Андреевич награждён: орденами святой Анны III степени и святого Станислава III степени; медалями в память царствования императора Александра III, в память участия в деятельности Российского общества Красного Креста во время Русско-японской войны (1904–1905 гг.), «В память 300-летия царствования дома Романовых»; знаком в память 150-летия записи Алтайского округа на государево имя.Автор: Надежда Гончарова

Автор: Надежда Гончарова

Фото обложки: Евгений Золотухин