В память о себе Н. Г. Клеопин оставлял заводы на Урале и в Сибири

Если составить в хронологическом порядке список специалистов, положивших начало горнозаводскому делу на Алтае, его по праву откроет Никифор Герасимович Клеопин. Образно говоря, именно он вбил первый колышек в строительство первого предприятия Рудного Алтая. В аннотации к книге екатеринбургского историка Н.С. Корепанова, посвященной жизни и деятельности Никифора Клеопина, говорится, что он «по праву считается подлинным рыцарем горнозаводского Урала, основателем всего, что связано с горным делом и геологией Урала и Сибири».

В нынешнем году исполняется 325 лет со дня рождения Н. Г. Клеопина.

Колывано-Воскресенское начало

Как уже рассказывалось в предыдущем выпуске «Хронографа», три века назад уральский золотопромышленник Акинфий Демидов подал заявку на разработку месторождений Рудного Алтая. Он обратился в Берг-коллегию с просьбой направить сюда для организации плавильного дела мастеров горнорудного дела и получил одобрение. В статье «Алтай – царское имение» группа историков подробно описывает появление первых металлургических заводов на территории будущего Алтайского горного округа. Они отмечают, что весной 1727 года руководитель Сибирского обербергамта генерал-майор Вильгельм де-Геннин послал на Алтай берг-гешворена (офицер, горный надзиратель) Никифора Клеопина, уже имеющего опыт строительства заводов на Урале, и специалиста по медным рудам штейгера Георгия.

«Выбор Клеопина был неслучайным, - пишет барнаульский историк А. Контев в статье, посвященной 325-летию Н.Г. Клеопина, - еще в декабре 1722 года Никифор ездил в ведомство Акинфия Никитича для разметки плотины Тагильского завода, а через год был вызван в Невьянский завод для организации выплавки меди. 9 апреля в поселке Пыскорского завода, где служил Клеопин, в его доме состоялась дружеская вечеринка по поводу отъезда, а 27 апреля Н. Г. Клеопин «со всею его фамилией» выехал в дорогу».

А уже осенью они прибыли в только что построенный небольшой острог близ месторождения у подножия отрогов Колыванского хребта, вместе с инженерами приехали и мастеровые, и работные люди от Демидова с необходимым оборудованием, инструментами и материалами. На месте первой пробной плавки под руководством Клеопина построили плавильную печь, добыли некоторое количество руды, и той же осенью была проведена плавка руды. То есть в ранее диких алтайских предгорьях появился первый металлургический завод, названный Колыванским.

Однако месторасположение завода оказалось не совсем удачным – река Колыванка (сейчас она носит название Локтёвка) «имеет небольшой расход воды, что не позволяло приводить в движение меха для раздувания огня в плавильной печи гидросиловыми установками. Кожаные меха приводились в движение руками, поэтому к названию этого завода прибавлялось слово «ручной». Понимая, что такой способ малопроизводителен, Никифор Герасимович принимает решение Колыванский завод закрыть, а построить новый плавильный в шести верстах западнее – «близ более полноводной реки Белой, где можно было приводить меха в движение с помощью водяного колеса». Клеопин и его команда действовали динамично. Уже в 1728 году в определенном для строительства месте появился острог (нынешнее село Колывань) и было начато сооружение нового металлургического завода. В течение следующего года была возведена плотина, пруд заполнили водой, построили три плавильных печи. И 21 сентября 1729-го на новом заводе были проведены первые плавки. В следующем году на производстве добавились еще две плавильные печи.

Первоначально медная руда поставлялась с первого на Алтае Колыванского рудника, находившегося близ озера Белого, на «прилавке» горы Синюхи. Крепость и завод были названы Н.Г. Клеопиным «Воскресенскими дворянина господина Демидова заводами». Предположительно, такое название появилось в связи с открытием богатых медных руд в день Воскресения Христова на горах, расположенными в восьми верстах от острога на реке Белой и названными Воскресенскими горами. Здесь был заложен второй рудник – Воскресенский. В дальнейшем завод на реке Белой стали именовать Колывановоскресенскими заводами (именно так в архивных документах ХVIII ека. слитно пишется это слово, с конца XVIII это слово пишется и слитно, и раздельно, а вначале XIX в. только раздельно). В документах тех лет под Колывановоскресенскими заводами подразумевали сам плавильный завод в Колывани, рудники, склады, хранилища руды, пристани и другие строения, а также деревни, принадлежащие А.Н. Демидову.

Но как говорится, скоро сказка сказывается… На деле все было не так уж просто. И небезопасно. Специалистам приходилось сталкиваться с проблемами не только инженерного характера. « Проблема заключалась не только в том, что русских жилищ в округе не было «на три дня пути», - отмечает А. Контев, - но и в том, что местные народы, которых русские называли «калмаками», негативно восприняли появление русского поселения на их землях. Еще до приезда Клеопина они подъезжали к крепости и требовали у демидовских строителей «здесь города и завода не строить, а убираться б скорее в Русь». 6 сентября на речке Белой, которую алтайцы называли Кичи-Унай, съехались посланные приказчиком Харитоновым казаки с местным зайсаном Онбо и «лучшими людьми» для «переговорки и послованья». Кочевники потребовали, «чтоб русские люди дале города в Камень промышлять не ходили, а долго в городе не жили б и убирались».

Несмотря на опасность, Клеопин подыскал недалеко от русского жилья место под завод и начал строительство. А когда начали разработку первого месторождения на Колыванской горе, встал остро вопрос нехватки людей - Клеопин на это мог отрядить только 10–15 человек. Из добытых полутора тысяч пудов в двух печках удалось выплавить всего 20 пудов черной меди. Чтобы решить кадровую проблему, Никифор Герасимович «с семьей и большей частью работников покинул речку Колыванку и зимой 1727 года «пешком на лыжах» ушел за Обь в деревню Усть-Чумыш, где имелись демидовские постройки. В январе 1728 года Клеопин, видимо, ездил в Томск для переговоров с главой уезда. Благодаря помощи томского и кузнецкого воевод весной удалось набрать 330 человек и 24 мая с ними возвратиться в Колывань. 27 мая в трех верстах от первого завода заложили на речке Белой новую палисадную крепость» (А. Контев).

Строительство шло, опасность сохранялась, причем уже не только со стороны калмыков. Июньской ночью кочевники-казахи «угнали почти всех лошадей (из 402 осталось 131), а через неделю попытались угнать оставшихся, но их удалось отбить». Тогда же ойратский правитель прислал томскому воеводе ультиматум: «Небольшие люди пришли, в Олтаях, в нашей земле ездят, промышляют и наших людей воюют и разоряют… И Белому государю война, и вам война. Воевать воюйте, убить убейте, мы говорим…».

Решали проблемы. И снова возвращались к стройке, к разработке месторождения. А летом 1729 -го вспыхнул бунт среди крестьян, которых не отпускали на волю после отработанных трех месяцев. «Почти половина работников ушла, один бунтовщик был убит, трое ранены. Несмотря на все сложности 21 сентября 1729 года завод был достроен: две его плавильные печи дали первую черную медь. Клеопин передал предприятие демидовскому приказчику и уехал в Усть-Чумыш, откуда 25 октября сообщил Демидову о пуске Воскресенского завода. Дождавшись зимнего пути, он с семьей и штейгером Георги в январе 1730 года вернулся на Урал. С собой они привезли образцы, взятые с 22-х вновь открытых месторождений, и чертежи демидовского предприятия».

Так не просто на Алтае рождалось металлургическое производство по выплавке медных руд. Талантливому специалисту горнозаводского дела Никифору Клеопину, руководившему этой работой, было неполных 30 лет от роду.

Из новгородских, из дворян

Не так уж много дошло до нас сведений о Клеопине, но и они дают возможность понять, насколько это был неординарный, целеустремленный человек, который умел мыслить на перспективу.

Он - ровесник века, давшего старт большим свершениям в нашем Отечестве. В 1700 году в селе Сушани Новгородского уезда Архангелогородской губернии в семье мелкопоместного дворянина Герасима Степановича Клеопина родился сын Никифор. Именно ему предстояло прославить род Клеопиных, происходивший из новгородской титулованной знати и корнями уходящей к боярам конца XV века Константину и Михаилу Васильевичам Клеопам. (Собственно ничем этот клан особо не отличался от других, если не считать скандальную историю о том, как один из представителей фамилии, Иван Клеопин, в середине XVII века выдавал себя за царевича Алексея и впоследствии был казнён по указу царя Алексея Михайловича.)

Никифор Клеопин рос смышленым и любознательным, и потому, когда в 1715 году его вызвали в Санкт-Петербург на смотр дворянских недорослей (эта затея Петра Первого дала добрые результаты!), он оказался перспективным для дальнейшей учебы. Проэкзаменованный особой комиссией на знание грамоты и «цифирь», пятнадцатилетний Никифор показал отличные результаты и поэтому был отдан на учебу в Московскую школу математических и навигацких наук. Там талантливого артиллерийского ученика Клеопина и его товарища Константина Гордеева приметил комендант Олонецких заводов – голландец Георг Вильгельм де Геннин, петровский сподвижник. Он забрал подающих большие надежды учеников с собой в Петрозаводск, где они начали изучать маркшейдерские и литейные науки. Известно, что артиллерийские ученики Клеопин и Гордеев с мая 1721 года были определены на Сестрорецкие заводы «к строению ружейных и прочих железных дел фабрик, для учинения чертежей фабрикам и для надзирания, а паче для обучения к строению и работам».

«Когда летом 1722 года В.И. Геннин был назначен командиром Уральских заводов, - пишет А.В. Контев, - с ним отправились «артиллерийские кондукторы» Н.Г. Клеопин и К.А. Гордеев с жалованьем 48 рублей в год. С октября 1722 года их местом службы стал Уктусский завод. Приезд Геннина совпал с началом строительства нового центра горнозаводского Урала — завода на реке Исеть, будущего Екатеринбурга. Звание «кондуктор» на флоте присваивалось инженерам, знавшим чертежное дело, именно Никифор Клеопин в феврале 1723 года начертил первый план Екатеринбургского завода и участвовал в его строительстве. В марте того же года Гордеев и Клеопин были произведены «при полевой артиллерии в капралы» с прежним жалованьем». Оба друга, по словам Генннина, «от зачатия и до окончания строений верно трудились день и ночь, не жалея своих рук и здоровья».

Имя Никифора Клеопина стоит в одном ряду с основателями города Екатеринбурга: в 1723 года именно по утвержденному Геннином чертежу «о великом заводе с крепостью при нижней плотине» Никифор Клеопин наметил участки будущих фабрик, крепостной линии и жилья. То есть, составил чертеж, положивший начало будущему городу, нынешней столице Урала. По высоким требованиям Геннина к своим порученцам можно узнать и личные качества, и характер Никифора Клеопина: технически грамотный, умеренный в быту, готовый в любое время выполнить все поручения своего начальника. На строительстве Екатеринбурга он работал по 12-14 часов в сутки, выдерживал безумное нервное перенапряжение и нес личную ответственность за сотни людей на работах и в быту.

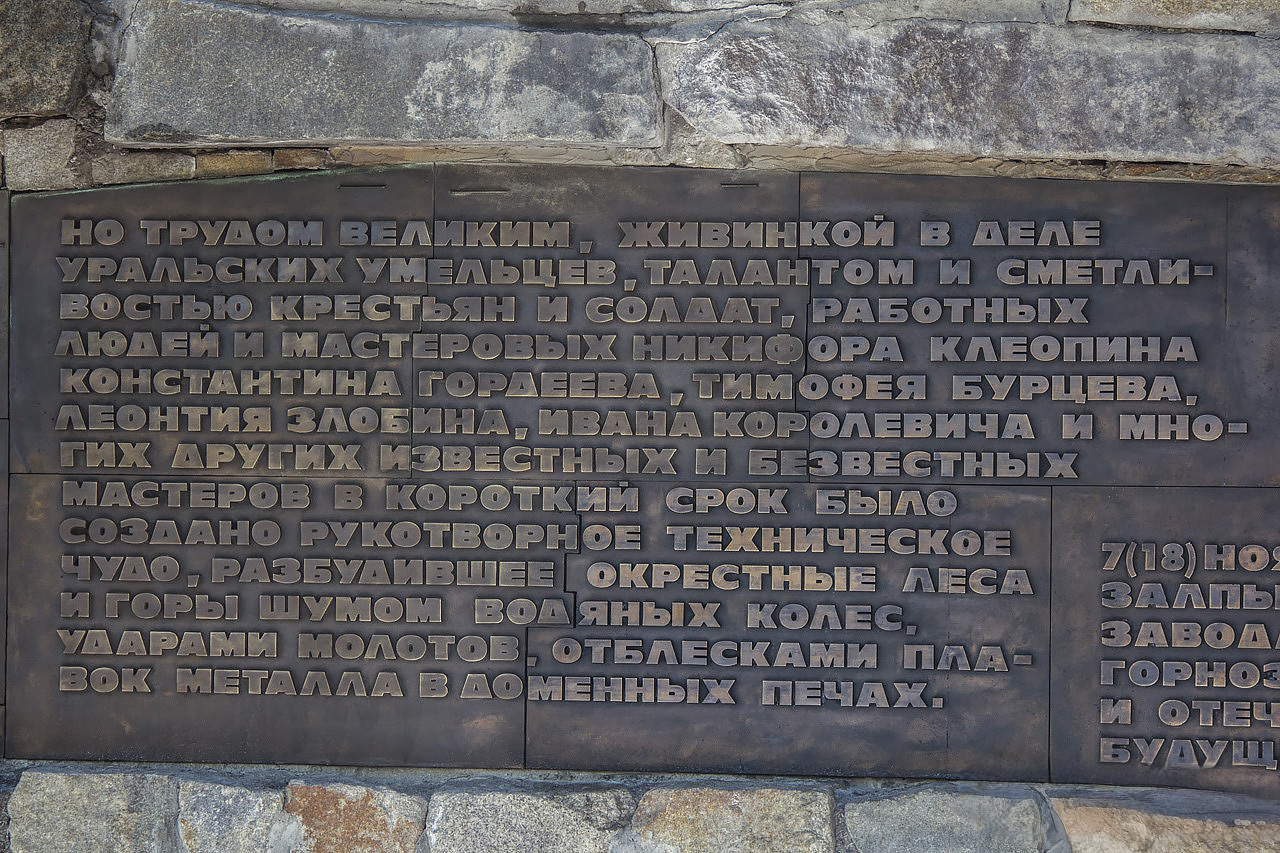

В Екатеринбурге установлен Монумент «Строителю города». Композиция включает металлические плиты, рассказывающие о начале строительства горного завода с планом завода-крепости и памятными надписями о первых строителях города. Имя Никифора Клеопина стоит первым.

Карьера молодого Клеопина пошла в гору! С 20 февраля 1724 года уже в чине берг-гешворена (горного надзирателя, ранг, равный подпоручику армии) Никифор Герасимович стал членом региональной горнозаводской администрации, а осенью того же был отправлен с материалами и образцами руд в Санкт-Петербург. Теперь о нем узнает и сам Петру I: Геннин в своем сообщении царю характеризовал молодого человека по фамилии Клеопин, «который в заводских делах искусен и в горных делах радетелен».

Только в марте 1726 года Никифор Клеопин вернулся на Урал и возглавил Пермское горное начальство (бергамт). Оттуда-то и отправился он, как было сказано выше, на Алтай – закладывать там основы горного дела.

От Питера до Забайкалья

Вся дальнейшая деятельность Никифора Клеопина была связана с горным делом и прошла в пути-дорогах, которые пролегали по всей стране.

После возвращения из Сибири он стал членом Екатеринбургского обер-бергамта (главного горного начальства Урала). В 1731– 1732 годах Никифор Герасимович возглавлял первый казенный караван с железом (продукция семи Уральских заводов) в Москву и Петербург. Дело не обыденное, сопряжено с большой опасностью и ответственностью, требующей от руководителя и разносторонних глубоких знаний, и умения принять решение в нестандартной ситуации. Этими качествами Клеопин обладал сполна. Об этом подробно описано в книге Н. Корепанова «Никифор Клеопин».

На воду было спущено 26 коломенок. Караван вез 161613 пудов груза. Клеопин замыкал движение. Караван шел вблизи берега, причаливая лишь на ночь. В пути случалось всякое. «… был великий вихрь, также и сильный град, и молния вельми ужасна с великим дождем, и тако продолжалось полтора часа». Когда сутками бушевали снежные бураны, «ночами жгли сигнальные костерки на каждой коломенке, опасаясь, что унесет течением. На плаву приказы по каравану разносились на посыльных лодках». По ходу устраняли неизбежные поломки. Приходилось руководителю организовывать быт, питание, отдых сплавщиков. Во время коротких передышек на коломенках ставились мачты, чинились повреждения, выбрасывались стершиеся канаты, команде давалось время на баню и кабаки… Караван успешно прибыл к месту назначения.

В родных края Н.Г. Клеопин бывал очень редко. Первый раз в 1725 году., то есть после 10-летней нелегкой службы он испросил у начальства пятимесячный отпуск на Родину. В 1732-м, после проводки водным путем первого казенного каравана «государевой казны» (161613 пудов железа) с Урала до Санкт-Петербурга, вместо награды и положенного отпуска он оказался под следствием по обвинению в злом умысле при случившемся пожаре и сгоревшей в Вышнем Волочке казны в сумме 4149 рублей. Деньги, к счастью, оказались серебряными и только расплавились, и уже в таком виде были доставлены Клеопиным в Санкт-Петербург. В 1733 году его оправдали и повысили в чине, но дома ему побывать не удалось.

В родных края Н.Г. Клеопин бывал очень редко. Первый раз в 1725 году., то есть после 10-летней нелегкой службы он испросил у начальства пятимесячный отпуск на Родину. В 1732-м, после проводки водным путем первого казенного каравана «государевой казны» (161613 пудов железа) с Урала до Санкт-Петербурга, вместо награды и положенного отпуска он оказался под следствием по обвинению в злом умысле при случившемся пожаре и сгоревшей в Вышнем Волочке казны в сумме 4149 рублей. Деньги, к счастью, оказались серебряными и только расплавились, и уже в таком виде были доставлены Клеопиным в Санкт-Петербург. В 1733 году его оправдали и повысили в чине, но дома ему побывать не удалось.

После возвращения на Урал, 18 ноября 1732 года, Никифор Герасимович получил чин берг-мейстера (ранг капитана). Кстати, бывшие товарищи-школяры Клеопин и Гордеев были на Урале неразлучны, работая бок о бок. Фактически полномочия между членами Уральского горного начальства были разделены: Никифор Клеопин отвечал за железоделательное производство, а Константин Гордеев — за выплавку меди.

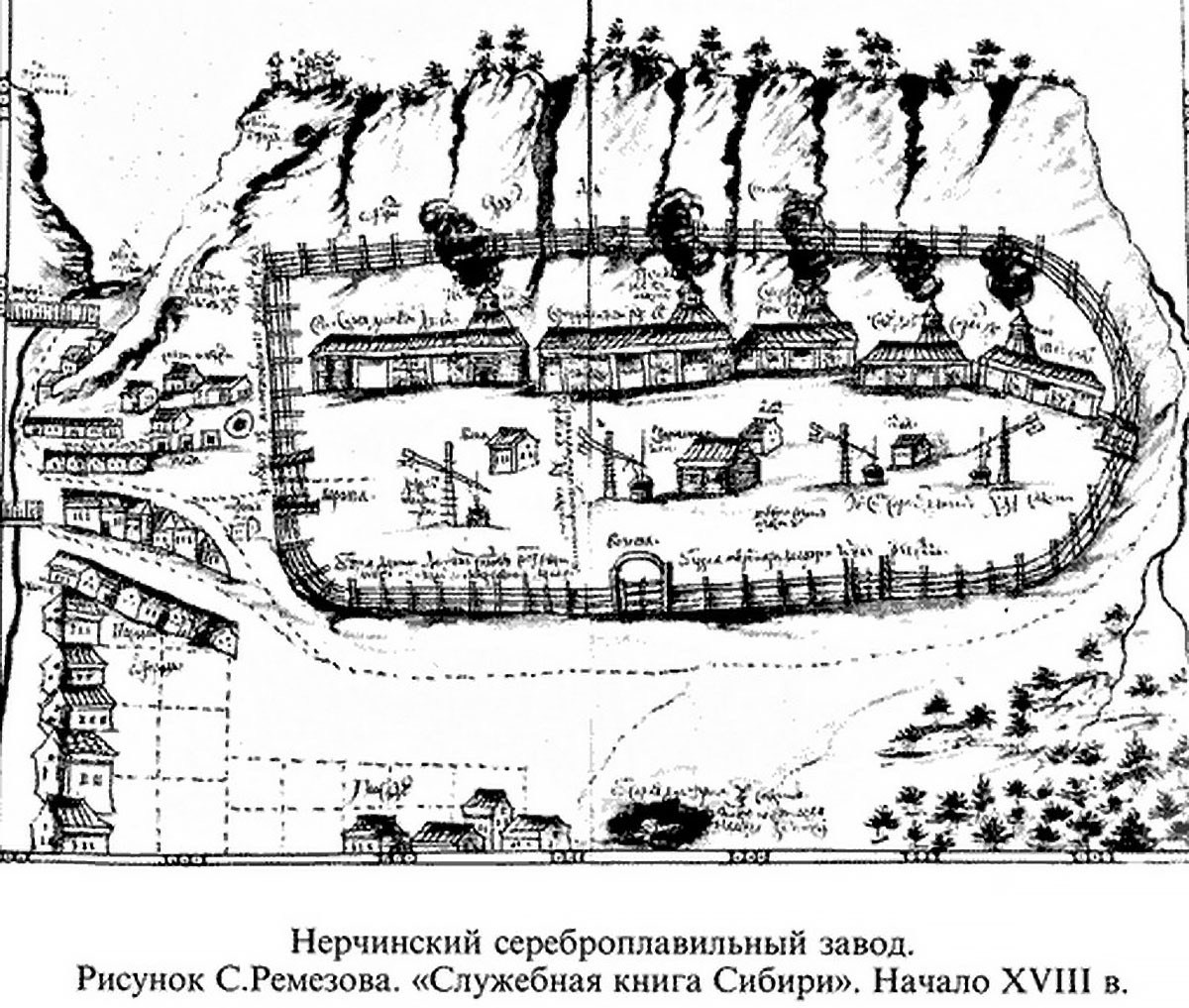

В 1736 году Клеопин был послан в восточную Сибирь. Как отмечает журналист Владимир Нейштадт, почти три месяца Никифор Герасимович «с большими приключениями и риском для жизни» преодолевал «необъятную российскую равнину от Урала до Забайкалья». Прибыв на место, он серьезно занялся реорганизацией серебросвинцового производства на Нерчинском заводе, открытом в 1704 году на первом в России месторождении серебра. В тридцатые годы предприятие переживало не лучшие свои времена. Здесь «в 1731 году выплавили только 15 кг серебра, - пишет о Нерчинском заводе историк Владимир Ведерников. - В 1732- 1733-х плавка была прекращена вовсе из-за обвала Троицкой шахты на единственном в тот период руднике. В 1736 году на Нерчинский завод с Урала прибыл Никифор Клеопин, и в результате его усилий в 1736 - 1737 годах производительность возросла».

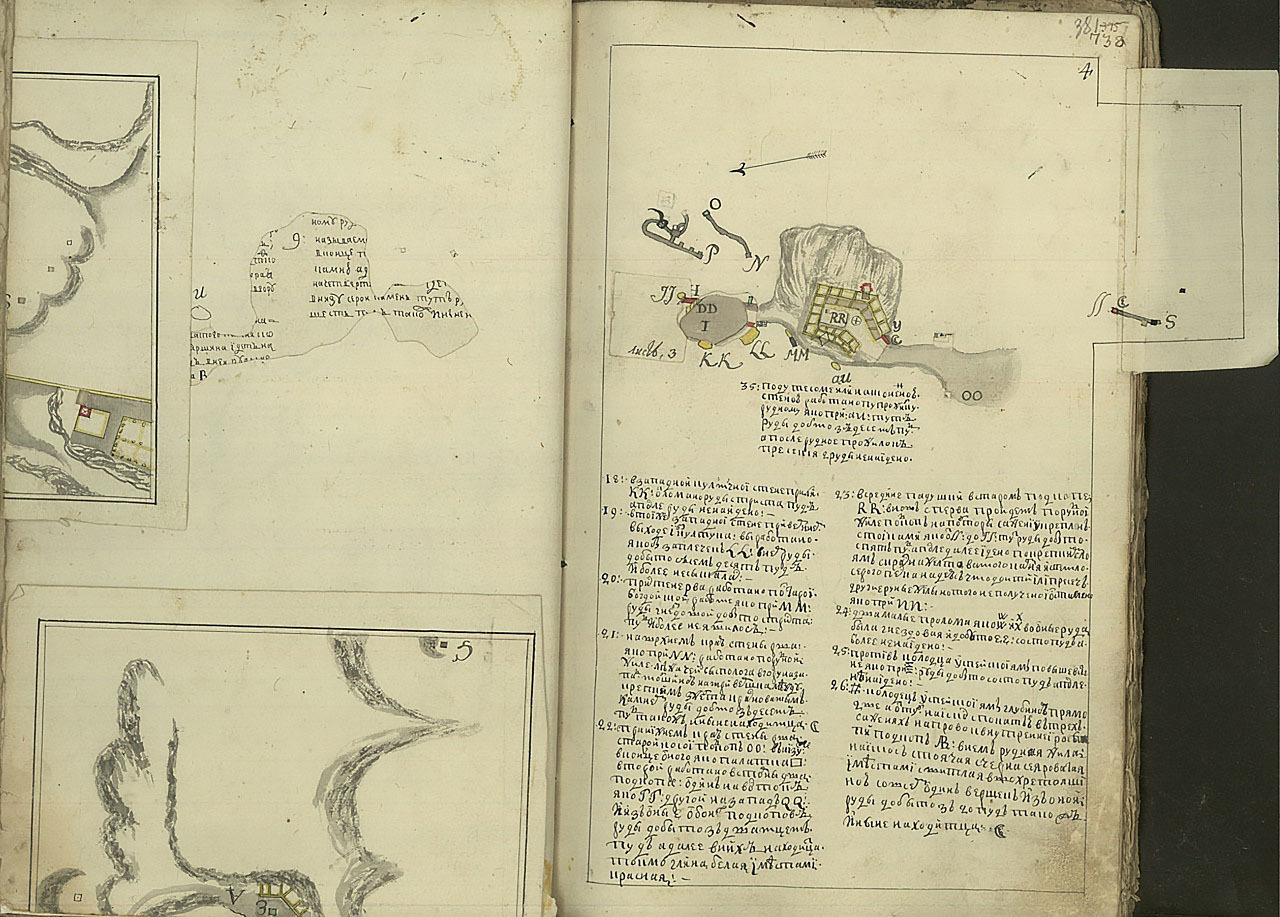

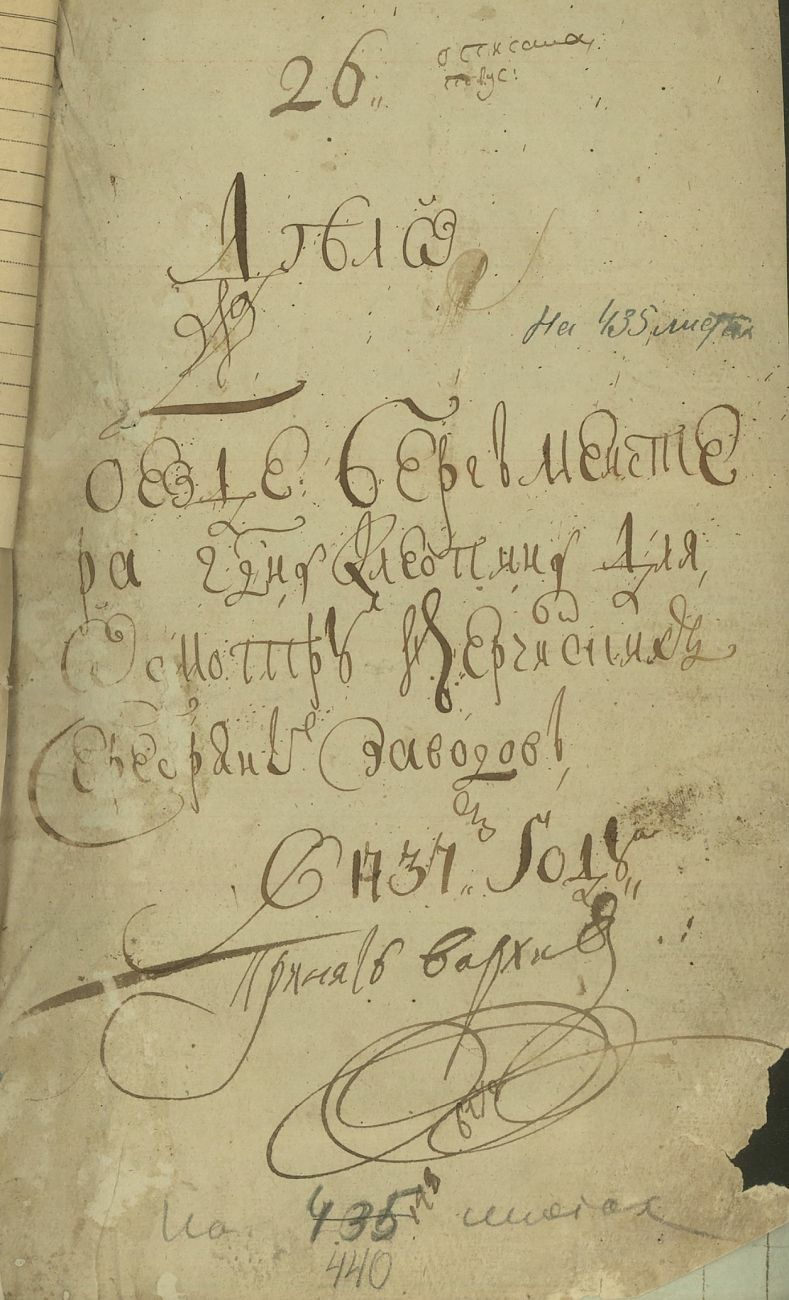

Занимаясь перестройкой производства серебра и свинца на Нерчинском заводе, одновременно Клеопин, в составе группы офицеров, включавшей гиттенфервалтера Дамеса, надзирателя щитов Петра Яковлева и геодезиста-ученика Старцева, вёл подробные записи в путевом журнале, описывая рудники и прилагая к ним чертежи. Эти материалы были критически важны для оценки состояния и потенциала рудников.

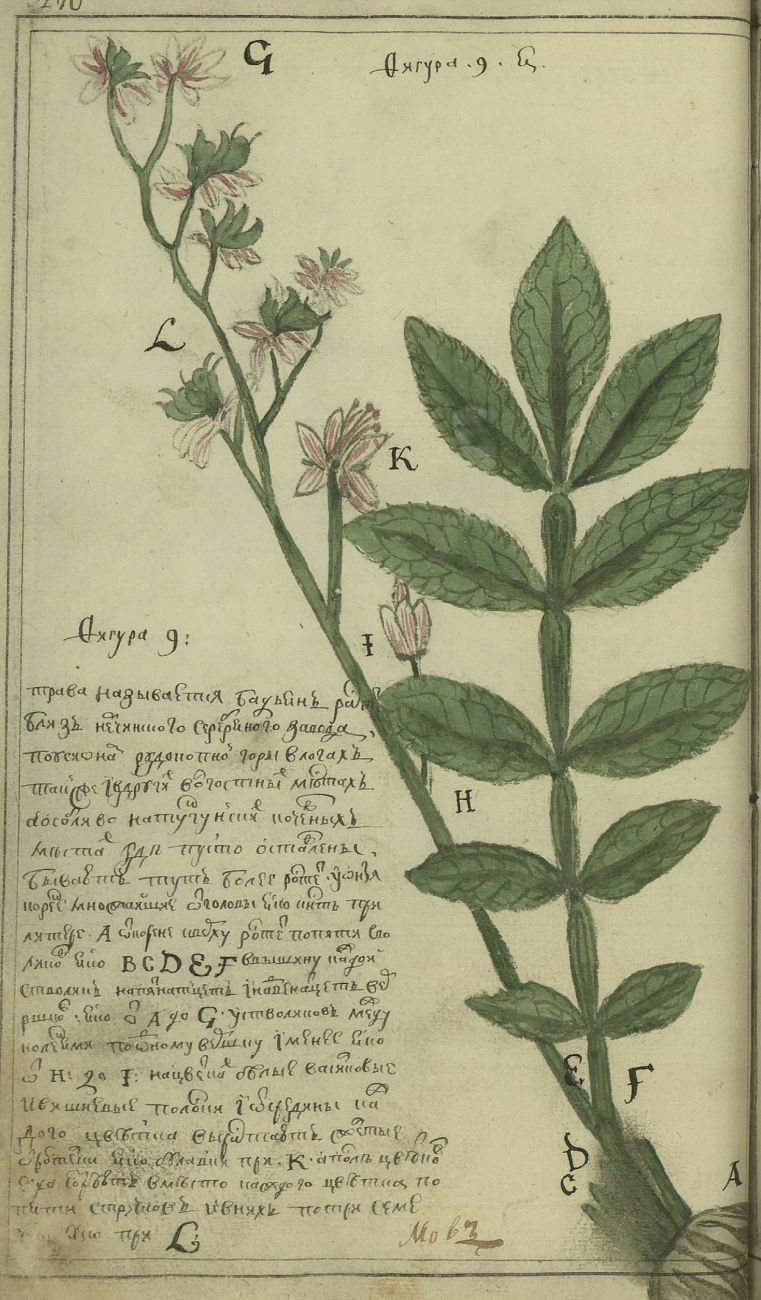

Не менее важной частью работы стали описания местной флоры и фауны. Эти записи позволили учителю и чертежнику Федору Ивановичу Санникову уже в Екатеринбурге 16 января 1738 года сделать несколько зарисовок местных трав, деревьев и рыб, обитавших в тех местах. («Дело о езде бергмейстера господина Клеопина для осмотра Нерчинских серебряных заводов». 1737 год Государственный архив Свердловской области).

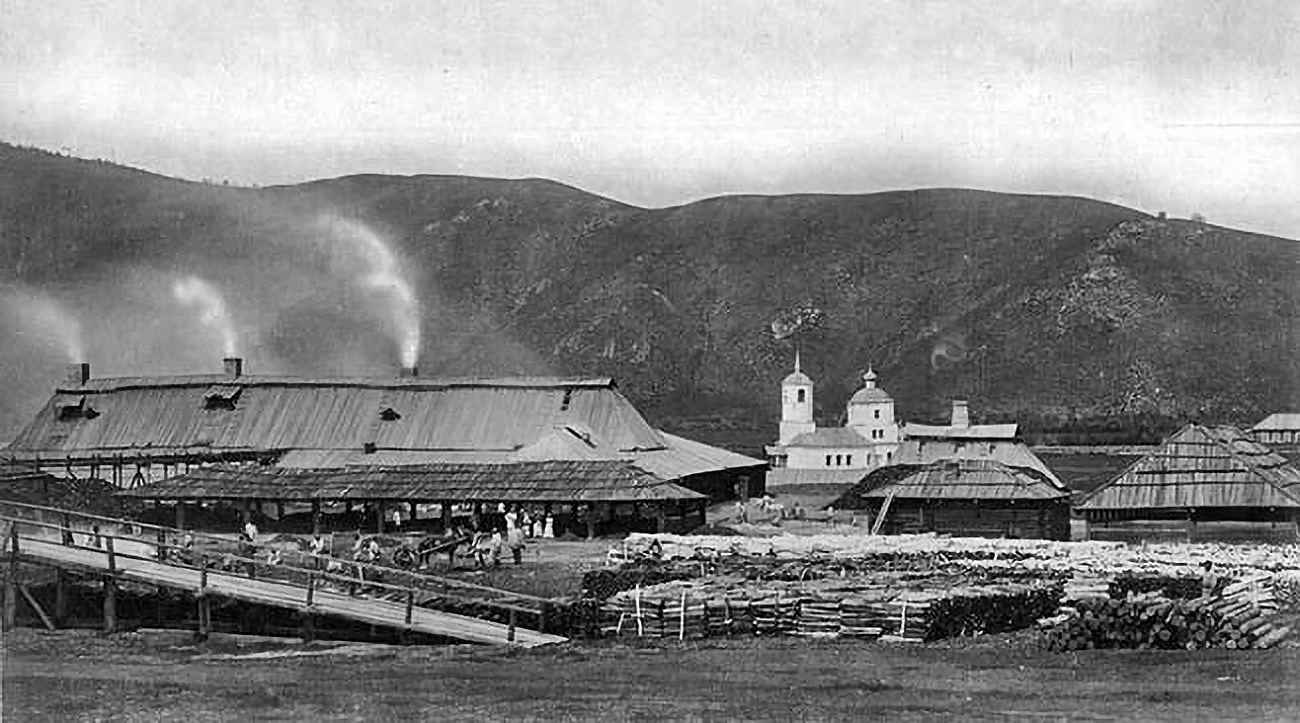

Только в декабре 1738 года Никифор Герасимович вернулся на Урал. Ненадолго – уже в марте следующего года его путь снова лежал в Сибирь — в Красноярский уезд для организации строительства Луказского медеплавильного и Ирбинского железоделательного заводов.

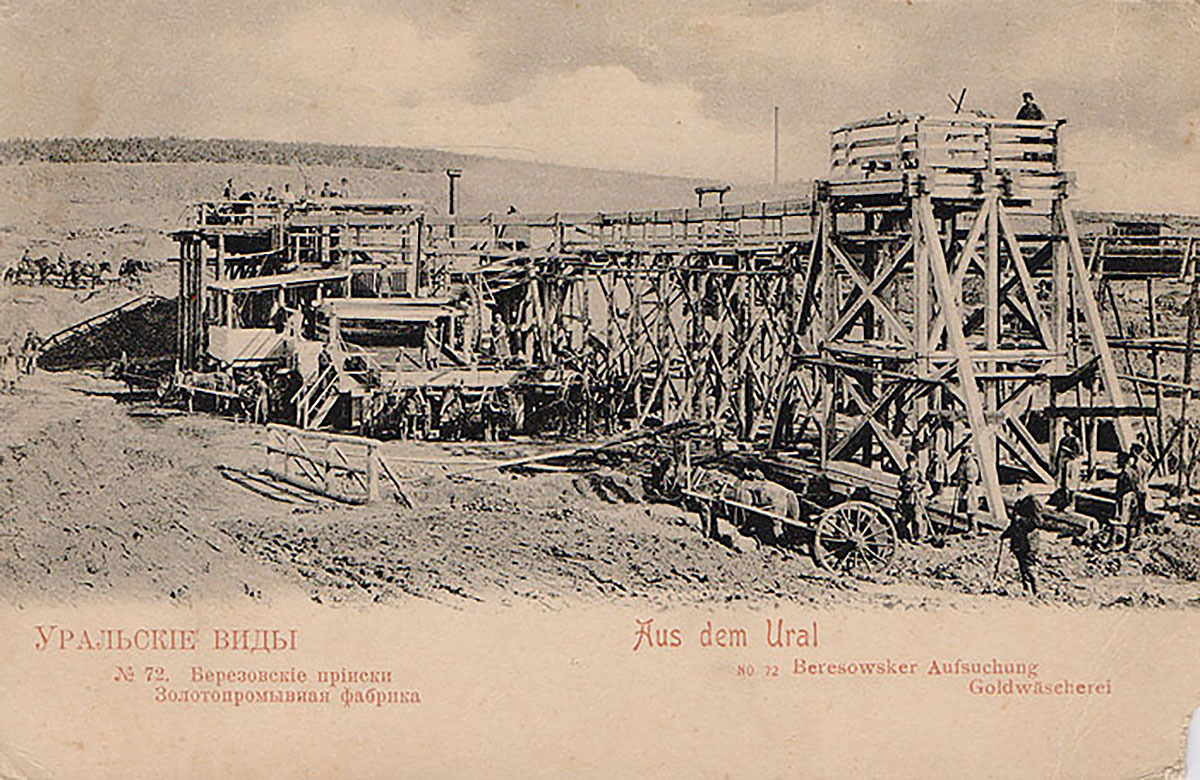

«Вернулся он с семьей в Екатеринбург только в марте 1742 года, - пишет А.В. Контев, - и вновь стал членом Главного горного правления. Летом того же года горный офицер получил чин коллежского асессора (майора). Фактически Клеопин являлся главным горным специалистом Урала в 1740–1750-е годы. 1744–1745 годы стали важными как для истории Урала, так и для Алтая. В 1744 -м на Колывано-Воскресенские заводы была направлена комиссия А.В. Беэра для оценки запасов серебра, а на Урале в 1745-м открыли Березовское золотоносное месторождение. Клеопин как организатор он в очередной раз был повышен чином до надворного советника (соответствовал подполковнику сухопутных войск). При этом уже 20 лет офицер ни разу не получал отпуск, в мае 1748 года он первый раз попросил об отставке в связи с состоянием здоровья, но ему отказали».

Продолжая службу на Урале, в 1753 году Клеопин создал проект строительства первой в России Березовской золотообогатительной фабрики. В декабре этого же года был пожалован в коллежские советники (полковник). Два последующих года в Москве участвовал в разработке нового горного законодательства. А в 1755-м возглавил чеканку медных денег на Екатеринбургском монетном дворе.

«В 1750-е его стали донимать недуги, сильно болела нога, отчего он уже не мог инспектировать дальние заводы, - пишет Владимир Нейштадт. - Часто и подолгу отлеживался на своей усадьбе в 90 верстах от уральской столицы. Наверное, из-за этих хворей Клеопин так и не достиг в табели о рангах той ступени, которая бы соответствовала его сильной организаторской хватке, недюжинным уму и знаниям. Хотя карьере мог помешать и сложный характер Никифора Герасимовича, его жесткая требовательность как руководителя многочисленных заводов. На него в столицу поступали бесконечные доносы…»

Как бы там ни было, но Клеопину с семьей вновь пришлось проделать путь двадцатилетней давности, в Забайкалье: неожиданно для престарелого и уже довольно больного горного специалиста, 22 ноября 1757 года Никифор Герасимович был назначен руководителем недавно созданной Канцелярии Нерчинского горного начальства. Несмотря на состояние здоровья, Клеопин отнесся к работе с присущим ему рвением. В частности, забайкальские ученые отмечают его огромную роль в создании профессионального образования.

Из материалов научной конференции «Актуальные проблемы развития профессионального образования Забайкалья»:

«В 1756-1760 годах «Комиссию о размножении Нерчинских сереброплавильных заводов» возглавлял коллежский советник Н.Г. Клеопин, который разработал «Положение» для нерчинских школ, дававшее ряд преимуществ детям горнозаводской бедноты. Согласно «Положению», дети бедняков и сироты обучались в числе комплектных учеников, за казенный счет, а дети богатых родителей «сверх комплекта и на своем коште». В первые годы существования сереброплавильных заводов в качестве профессионалов широко привлекались иностранные специалисты. Это ставило столь нужное стране производство в зависимость от заморских мастеров. Чиновники Петербургской Берг-коллегии А.Ф. Хрущев и Н.Г. Клеопин изменили отношение к делу профессиональной подготовки собственных кадров. В 1748 году нерчинское горное начальство рапортовало об аттестации ряда российских заводских работников, самостоятельно изучивших искусство плавления руд. Это означало, что весь процесс производства серебра русские мастера могут провести без вмешательства иностранцев. В Берг-коллегии Никифор Клеопин отстоял решение о доверии им работ по выплавке серебра. Более того, Н.Г. Клеопин считал, что для удовлетворения всех заводских потребностей в людях, «иноземцам там быть не для чего, разве которые вечно служить пожелают и без прибавки жалованья»

На Нерчинском заводе Н.Г. Клеопин работал до начала 1761 года. Вернувшись в Екатеринбург, вновь подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. Промотавшись всю жизнь по стране и построив несколько заводов, Клеопин оказался не у дел. В 1769 году Никифор Герасимович в письме к сыну Акинфия Демидова Никите жаловался: «Я, будучи в службе сорок лет без отдохновения (кроме 6 лет, бывших в разных науках), которую продолжал с верным радением, не щадя здоровья моего, а куда, при старости будучи, голову преклонить и где покой сыскать—не знаю». Однако, как предполагают новгородские краеведы, «забытый государством, Клеопин все же не бедствовал. Он получил выгодное предложение от «заклятого» конкурента казенного Урала П.А. Демидова – стать управителем-«консультантом» всех принадлежащих ему заводов. За свои услуги, т.е. осмотр хода дел на предприятиях, Никифор Герасимович получал приличное по тем временам жалованье. Например, в 1767 году ему платили поквартально до 400 рублей.

Семья как опора

Жена Наталья Ивановна и дети Никифора Герасимовича сопровождали его во всех поездках. В семье Клеопиных было трое сыновей и дочь. Первый сын, Григорий, родился в 1723 году, получил домашнее образование, затем подростком в мае 1735-го был отправлен учиться «в гимназию при Академии наук». Вместе с отцом он начал службу на Красноярских заводах в чине унтер-шихтмейстера, стал весьма успешным горным офицером. В1750-е года в чине гиттен-фервальтера возглавлял все Екатеринбургские золотосодержащие рудники, в 1762-м он ушел в отставку. Кстати, граф А.А. Аракчеев, известный государственный и военный деятель Российской империи, называл Григория Никифоровича одним из своих учителей.

Мальчиком будущий реформатор был восхищен не только глубокими познаниями в науках горного инженера, но и образцово устроенными жизнью и бытом его многочисленных удомельских вотчин – в отличие от своего отца Григорий Клеопин оказался рачительным помещиком. Средний сын, Никифор Никифорович, тоже подавал надежды, поступил в екатеринбургскую школу, учился на год старше Ивана Ползунова, однако умер в подростковом возрасте. В первой половине 1741 года на Енисее родился младший сын Федор, он окончил екатеринбургскую горнозаводскую школу и в 1752-1753 годах поступил в университет при Академии наук, а в 1758-м сопровождал отца в Нерчинск. Дочь вышла замуж за представителя служилого татарского рода Девлет-Кильдеевых, чьи имения располагались в Темниковском уезде (современная Мордовия) и где после отставки какое-то время жил и Н.Г. Клеопин.

Слева родовая печать Н. Г. Клеопина d=15 мм, справа – личная d=24 мм.

Воспроизводится по книге: Корепанов Н. С. За семью печатями. Екатеринбург, 1998.

Собственное имение — село Ново-Воскресенское на реке Синары в Оренбургской губернии, в 75 верстах к югу от Екатеринбурга,—Никифор Герасимович с сыном Григорием приобрели «за службу в вечное потомственное владение» в ноябре 1748 года. Здесь Никифор Герасимович жил первое время после отставки. Позже Григорий продал Воскресенское с тремя деревнями Н.Н. Демидову. За селом Воскресенским закрепилось народное название «Клеопино». Сейчас село Клеопино входит в состав Григорьевского сельского поселения Каслинского района Челябинской области - так на карте Южного Урала сохранилась память об отце и сыне Клеопиных.

Умер Клеопин, как отмечено в ряде источников, «после 1771 года».

Автор: Надежда Гончарова