Александр Черкасов, выпускник столичного Горного кадетского корпуса, посвятил всю свою жизнь Сибири

Потомственный горный инженер, представитель крупного горного клана, осваивал недра Восточной и Западной Сибири, открывал месторождения полезных ископаемых и руководил горнозаводским производством, был городским головой двух городов. А ещё он, прозванный Сибирским Аксаковым, прошёл практически всю Сибирь как заядлый охотник и описал в своих книгах всё, что увидел и узнал об этих удивительных местах, их природе и людях…

В предыдущем выпуске «Хронографа» мы знакомили читателей с новогодними и рождественскими историями из очерков Александра Черкасова. Но жизнь и судьба этого замечательного человека заслуживает отдельного рассказа, что мы и сделаем сегодня.

По прозвищу Самсон

Александр Александрович Черкасов родился 26 декабря 1834 года в Старой Руссе Новгородской губернии в семье горного офицера. Отец был родом из Пермской губернии, мать – тверская помещица. Как отмечает биограф Черкасова Е. А. Петряев, семья жила скромно, только на жалованье отца, управляющего содовым заводом. Но образованию детей уделялось особое внимание, средств на это не жалели. Трое сыновей, Иван, Апполинарий и Александр, подростками поступили в столичное престижное учебное заведение – Горный кадетский корпус, а их сестра Елизавета обучалась в том же Петербурге в Екатерининском институте.

С раннего возраста отец, страстный охотник, прививал детям любовь к природе, к путешествиям, ярко рассказывал о повадках зверей и учил выживать в природных условиях. Во время одного из походов малолетний Александр провалился под лёд и около полутора лет не вставал с кровати, потом долго ходил на костылях, но поправился. Травма только закалила его характер.

Обучаясь с 11 лет в закрытом учебном заведении – кадетском корпусе, – дома, в Старой Руссе, Александр бывал только летом на каникулах. А на практику ездил на Волхов, в Финляндию и в Олонецкую губернию. Однокашники за доброту и заботливость звали Черкасова «Мамка», а за физическую силу – «Самсон». Учился он отлично, но проблемы часто подстерегали юношу.

«Жизнь кадетов строго регламентировалась, – пишет Е. А. Петряев. – Они имели чёрно-серую шинель солдатского покроя, подбитую зимой фланелью на вате. В тёплую погоду шинель надевалась внакидку, а в холодную – обязательно в рукава сверх мундира. Каска с чёрным волосяным султаном. Она всегда носилась с застёгнутыми «чешуйками» под подбородком. Полагался ещё довольно увесистый тесак сапёрного образца с пилой на обухе. За малейшее нарушение формы строго взыскивали, так как брат царя великий князь Михаил Павлович придирчиво следил за каждым, кто попадал ему на глаза. На праздниках кадеты могли посещать знакомых. Александр бывал у дядей – генерала, моряка К. П. Черкасова (он упоминался в «Записках» декабриста А. П. Беляева), и генерал-инженера А. Я. Кашперова. Однажды Александр шёл около Казанского собора, не застегнув «чешуйки» у каски, и неожиданно увидел в экипаже самого Михаила Павловича. Надо было как-то спасаться. Тут помогла кадетская находчивость: изобразив умиление, Александр стал истово креститься на собор. Грозу пронесло, но запомнилось это на всю жизнь».

В годы обучения Александра в Кадетском корпусе его родители переехали на Урал, жили в Соликамском уезде Пермской губернии. Отец, Александр Иванович Черкасов, состоял управляющим Дедюхинского завода, старшим советником и презусом военного суда Дедюхинского соляного правления. Там, на Урале, образовалось большое гнездо горных инженеров – родственников Черкасова. Работали они и их наследники в разные годы и в других российских регионах. Вот имена некоторых представителей этого горного клана. Черкасов Иван Иванович (1803 г. р.) после окончания Горного корпуса находился на службе в Гороблагодатских заводах, в 1830 командирован в Петрозаводск для осмотра и описания «действия дровами вновь устроенной доменной печи», преподавал в Корпусе горных инженеров, был управляющим Нижне-Туринским заводом. Черкасов Лев Гаврилович (1822) выпущен из училища Сибирского линейного казачьего войска прапорщиком (1840), в 1845 – провинциальный секретарь, лесничий Баранчинского завода в Гороблагодатском округе. Черкасов Апполинарий Александрович (1844 г. р.) – старший смотритель Туринских медных рудников Богословского округа, управляющий Павловским сереброплавильным заводом в Алтайском горном округе. Черкасов Николай Александрович (?–?), выпускник Горного института 1907 года, в 1910-х годах – смотритель завода и смотритель цехов каменного, кирпичного, пожарного двора и конюшни Воткинского завода), в 1915 состоял по Главному горному управлению с прикомандированием к Нерчинскому горному округу. Черкасов Пётр Апполинариевич (1882) отлично окончил Горный институт по заводскому разряду, состоял по ГГУ с откомандированием в распоряжение Главного начальника Уральских горных заводов для практических занятий.

Были у кадета Черкасова и проблемы посерьёзнее. Ещё в первые годы учения за обедом в доме родственника, отвечая на расспросы, юный Александр простодушно рассказал о неблаговидных поступках тогдашнего директора корпуса Волкова. Среди гостей нашлись осведомители, и Волков возненавидел Черкасова, старался выжить его из корпуса, сдать в солдаты. «Человек этот, – вспоминал Александр Александрович, – давил меня и гнал с юных лет моего бытия до выпуска из корпуса. Только общая любовь всех остальных моих начальников и товарищей, хорошее поведение и прилежание, несмотря на его ужасные несправедливости, дали мне возможность окончить курс и выйти прапорщиком, тогда как большая часть, и даже недостойные любимцы директора, выходили поручиками и реже подпоручиками».

Незадолго до конца обучения юноша решил поговорить с директором, чтобы уладить отношения, но тот не хотел его принять. А когда Александр, надавив на дверь и сломав крючок, влетел в директорский кабинет, Волков в бешенстве прокричал, что выпустит Черкасова «серой скотиной» (так в ту пору пренебрежительно называли рядовых солдат). Кадет в долгу не остался. Схватив директора за воротник, он сказал: «Лучше уйду на каторгу… но скотиной ты меня не выпустишь». В результате испуганный Волков сказался больным, а вскоре его место занял другой директор. Черкасов же в 1855 году успешно сдал выпускные экзамены, после чего добровольно поехал служить в Забайкалье, в Нерчинский горный округ.

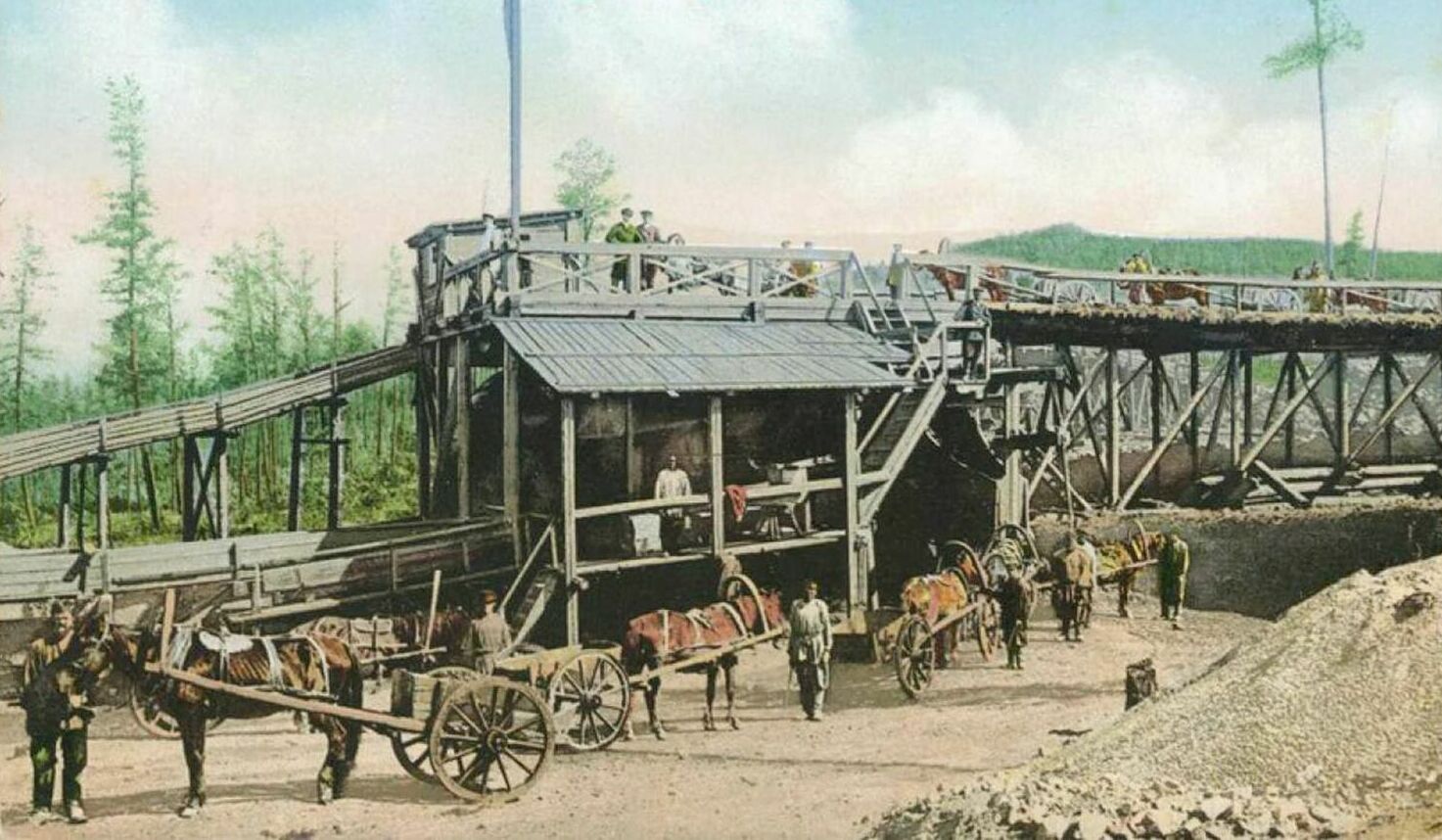

Золотодобыча в Забайкалье

Золотодобыча в Забайкалье

За Байкалом

В Нерчинском округе по обычаю того времени молодых специалистов «испытывали на практике» без постоянного места. Поэтому за сравнительно короткий срок Черкасов успел побывать в разных углах обширной нерчинской Даурии, познакомился с природой и местным бытом.

По данным Забайкальского госархива, Александр Черкасов «8 декабря 1855 года прибыл в Заводы и 23 декабря был определён к практическим занятиям по Александровскому горному округу». Лето следующего года он провёл в Александровском заводе, где жили в ссылке петрашевцы (Ф. Н. Львов, Н. А. Спешнев, Н. А. Момбелли и сам М. В. Буташевич-Петрашевский). «Люди эти, – писал Черкасов, – весьма оживляли наше общество, и с ними скучать было невозможно».

10 августа 1856 года по распоряжению начальства Александр Александрович командирован в золотоискательскую партию в распоряжение состоящему при генерал-губернаторе Восточной Сибири чиновнику по особым поручениям г. поручику Аносову».

Далее он – старший смотритель Култуминского и Верхне-Карийского золотых промыслов, уже подпоручиком – пристав Алгачинской дистанции. Привелось ему работать на серебряном руднике в Зерентуе, Шахтаме и на знаменитых Карийских золотых промыслах.

Суровый климат забайкальской тайги, тяжелейшие условия. Уже спустя годы в очерке «Сломанная сошка» Александр Александрович напишет: «Давно собирался я рассказать о том, что пришлось мне испытать в тайге, но всё как-то не мог исполнить своего желания – то служба мешала, то просто руки не доходили. Желание же познакомить читателя с тем, что иногда приходится переносить золотоискателям в Сибири, всё-таки взяло верх над всеми препятствиями недосуга, и вот я наконец уселся побеседовать, хотя на душе, что называется, кошки скребут, не потому, что приключилась беда, – нет, беду не воротишь и не исправишь, а скребут потому, что скитания по тайге иногда мало ценятся и ещё менее оплачиваются, а нередко эти скитания по сибирским дебрям во всю жизнь впоследствии отзываются каким-нибудь недугом или делают человека уродом, часто в годах цветущей молодости. Многим, конечно, и в голову не придёт, что золото, этот всемогущий двигатель и ярко горящий металл в затейливых брошках и браслетах наших красавиц или причудливых застёжках и запонках фатов и шалопаев так тяжело достаётся и ещё тяжелее добывается. Вероятно, многие даже и не знают, что такое тайга, угрюмая сибирская тайга, со всеми онерами отдалённых трущоб необъятной Сибири. Ну и господь с ними! Пусть эти счастливые люди и не знают об этом, а я им тихонько скажу, на ушко, что в Сибири есть такая пословица: «Кто в тайге не бывал, тот богу не маливался».

«Страшно, аж жуть!». Только не Самсону – жизненная закалка выручала молодого офицера. Зачастую приходилось ему работать и со ссыльными. Черкасов видел в своих подчинённых людей, и они уважали его за высокие нравственные качества, профессионализм, за то, что не сиживал он по кабинетам, а был в самой гуще старателей, готовый и подставить своё плечо, и дать умный совет.

«Под моё ведение, – вспоминал Черкасов, – были отобраны такие атлеты из ссыльных рабочих, что стоило только любоваться этими пасынками судьбы и удивляться их бычачьей силе или замечательной смётке русского простолюдина. Этими тружениками выворачивались и поднимались на борта разреза иногда такие громадные валуны, весившие несколько сот пудов, что трудно было поверить своим собственным глазам, видевшим это в действительности. Стоило только по-человечески обходиться с этими пасынками, но в нужный момент помогать своими руками и плечами – и тогда клеймёные труженики становились настоящими братьями, на их заскорузлых лицах выражалась добродушная улыбка, в речах появлялся юмор, остроумие, и вы забывали, что имеете дело с теми людьми, которых таврили, как лошадей, и называли презренным именем варнака или челдона».

Сани-пошевни

Сани-пошевни

Как бы там ни было, Сибирь становилась для столичного офицера домом. Здесь он женился на дочери забайкальского казака Евдокии Ивановой, здесь рождались их дети, и Черкасов, по его собственному признанию, совсем сроднился с Забайкальем.

«В 1862 году, в октябре, я был назначен партионным офицером в Амурскую золотоискательную партию, а в 1860 году я только что женился и жил в Алгачинском руднике, в Нерчинском горном округе, – писал Черкасов в своих воспоминаниях о тех годах. – Как ни тяжело было расставаться с тихой рудничной жизнью, а делать нечего, надо было частью распродаться и переселиться на Карийские золотые промысла, которые в то время были самым ближайшим пунктом к тому району, где мне приходилось скитаться. Перебравшись на эти промысла, я оставил семью в очень маленьком домике и, приняв партию, отправился в тайгу на розыски золота, в вершины реки Урюма, выпадающего из отрогов гор, отделяющих систему вод Олёкмы, впадающей в Лену, и верховьев Амазара, составляющего приток Амура. Время я распределил так, что каждый месяц, лишь только появлялась новая лупа, я отправлялся в тайгу и, проездив дней 15–20, возвращался домой. Таким образом я работал до самого последнего зимнего пути и ездил в партию в небольших пошевенках, потому что путь позволял избегать тяжёлой верховой зимней езды. Последний раз я выехал из тайги уж в начале апреля, так что едва-едва пробрался по горным речкам, покрывшимся полыньями и готовившимися сбросить своё зимнее покрывало, – мою проторенную дорожку, и бурно, бурно покатить свои волны».

В экспедициях появились первые очерки Черкасова, одобренные коллегами. Ещё в Алгачах он начал записывать свои впечатления и рассказы многочисленных спутников по таёжным скитаниям. Стремясь вернее передать местные особенности языка и быта, он внимательно прислушивался к советам старожилов, старательно дополнял заметки разнообразными этнографическими, естественно-историческими и экономическими сведениями. В 1866 году «Современник» публикует отрывок из «Записок охотника Восточной Сибири», а уже на следующий год была издана и вся книга под патронажем Н. А. Некрасова. Эта книга – итог пребывания начинающего писателя в Забайкалье. Свою книгу писатель сопроводит такими словами: «Читатель вполне может положиться на мои заметки; я писал не голословно, а всегда с фактов. Чего не видел, не испытал сам, того и не утверждаю. Если же что и взято со слов других охотников, то и это так же верно, как и то, что написано с фактов. Не думайте, что эти заметки принадлежат охотнику, любящему красное словцо (жаль, что охотники имеют такую незавидную репутацию), а примите их за записки страстного сибирского промышленника и вместе с тем наблюдателя».

Старания партионного офицера поручика Черкасова не пропали даром. Поиски золота в долине Урюма, притока Шилки, увенчались успехом. В 1863 он открыл богатую золотоносную россыпь в бассейне реки Малый Урюм, запасы которой оценены в 1010 пудов золота. Впоследствии россыпь стала называться Золотой ящик. За это открытие Александру Александровичу в 1864 году была назначена пенсия – 1200 рублей в год «до тех пор, пока Урюмская россыпь со всеми её притоками будет с выгодой разрабатываться». Черкасов работал на Урюме до 1870 года, а добыча золота из россыпи, кстати, велась и после его смерти, периодически разрабатывалась и в ХХ веке.

Тяжелейшие условия работы в тайге Восточной Сибири помогало скрасить любимое увлечение – охота. Среди подчинённых он нашёл добрых товарищей и терпеливых учителей. В большом очерке писатель называл Бальджу «альфой своих скитаний по тайге и первоначальной школой сибирской охоты». Здесь он стал и настоящим писателем.

Из Восточной – в Западную

Шестнадцать забайкальских лет дали Черкасову очень многое. Он стал опытным горным инженером, открыл богатые месторождения полезных ископаемых, приобрёл собственный литературный стиль, создал крепкую семью. Эту землю и проведённые в ней годы геолог-писатель будет вспоминать с благодарностью всю свою жизнь.

В 1871 году Александра Александровича переводят в Алтайский горный округ на должность заведующего Салаирскими рудниками, чертёжной, пробирной и Бачатской каменноугольной копью. Поначалу здешние места и суровый климат вызывают у него настороженность (позже он тоже почувствует себя на Алтае своим). Вскоре Александр Александрович получает назначение управляющим Сузунским медеплавильным заводом, он с головой уходит в дела, успешно справляясь с производственными задачами. Так, известно, что в 1880 году под его началом Сузунским заводом было произведено 28700 пудов меди.

Исполнение служебных обязанностей на первом этапе отнимало много времени, и не случайно в письме к забайкальскому приятелю Кудрявцеву (сыну первого охотничьего наставника) Черкасов с сожалением сетовал на то, что теперь охота для него умерла. Но натура берёт своё, и очень скоро начинаются охотничьи путешествия, давшие богатый литературный материал, который сегодняшние сузунцы изучают с большой благодарностью.

После одиннадцати лет интенсивной горной службы в лесном Сузуне приходит долгожданная возможность свободных охотничьих походов и литературного творчества. Осенью 1883 года Александр Александрович вышел в отставку в чине статского советника и поселился в Барнауле. Здесь он начинает писать и мемуарные записки, публиковать их в журналах. Заметки о горнозаводском городе стали значительным вкладом в краеведение.

Музей Сузунского медеплавильного завода. Дом управляющего, хдесь жилА. А. Черкасов

Музей Сузунского медеплавильного завода. Дом управляющего, хдесь жилА. А. Черкасов

Кабинет управляющего Сузунского завода

Кабинет управляющего Сузунского завода

Всероссийская известность, высокие нравственные и деловые качества стали причиной избрания Черкасова барнаульским городским головой. Его деятельность в течение четырёх лет была столь успешной, что горожане избрали его ещё на один срок.

В городе в годы его семилетнего правления было сделано многое, особенно в области образования. Но не только. Так, при женском монастыре была открыта школа грамотности для прихожан, в Зайчанской слободе Барнаула появилось второе приходское училище с трёхлетним сроком обучения, на северной окраине города (сегодня там больница № 1) разместилась амбулаторная лечебница. Именно благодаря Черкасову и по его ходатайству в городе появилась первая общественная библиотека.

Кстати, в эти же годы управляющим Павловским сереброплавильным заводом назначен его младший брат Апполинарий Александрович Черкасов.

Открытая в Барнауле городским голой А. А. Черкасовым амбулатория

Открытая в Барнауле городским голой А. А. Черкасовым амбулатория

Зайчанская школа

Зайчанская школа

На Урале

Как пишет Евгений Петряев, из-за необходимости учить своих детей, а их было семеро, в 1890 году Черкасовы переехали в Екатеринбург, где купили дом на Вознесенской улице. Кстати, усадьба примыкала к саду знаменитого Харитоновского дворца, известного по роману «Приваловские миллионы» Д. Н. Мамина-Сибиряка, который становится хорошим другом Черкасова. Появляется тесный круг общения.

В своих очерках «На Алтае» Александр Александрович не только описывал увиденное: природу, жизнь и быт сибиряков, но и большое внимание уделил истории горнозаводского дела в Западной Сибири от чудских копий до современных ему дней. С кропотливостью и аналитическим подходом учёного Черкасов собрал и описал исторические события и факты, с уважением отдавая должное заслугам начальников, инженеров, механиков и мастеровых.

Помимо своих воспоминаний Александр Александрович пишет и научные статьи – интерес к горнозаводскому делу у него не утихал, он с интересом вникал в ситуацию отрасли на Урале. Так, вскоре, в 1891 году, в газете «Екатеринбургская неделя» появляется аргументированная статья Черкасова по очень актуальной тогда теме – «Меры к развитию платинопромышленности на Урале».

Здесь Черкасов завершает работу над книгой «На Алтае. Из записок сибирского охотника» и ждёт, когда под одной обложкой выйдут забайкальская и алтайская части. К сожалению, довести начатое дело до конца писатель не успел.

В Екатеринбурге он совмещает литературную деятельность с обязанностями, как и в Барнауле, городского головы. Однако честный, не склонный к компромиссам с совестью, он не пришёлся ко двору местным толстосумам. Как отмечает барнаульский краевед В. Ф. Гришаев, начались интриги, сплетни, травля.

Через два месяца легкоранимый Черкасов заявил об уходе в отставку, но тут был нанесён последний удар: в январе 1895 года он получил по почте грязный анонимный пасквиль, оскорбляющий честь его и семьи. И сердце не выдержало. Александр Александрович Черкасов скончался тут же, за столом, зажав в кулаке анонимку. Его хоронил весь город.

Автор: Надежда Гончарова