Три века назад были поданы рудоискательские заявки на алтайские месторождения

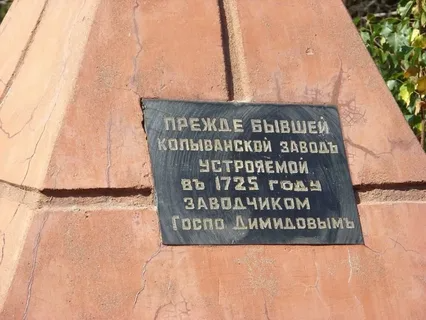

В будущем году будет отмечаться 300-летие основания алтайской промышленности, начало которой в регионе было положено освоением рудных месторождений и строительством металлургических производств – меде- и сереброплавильных заводов. Но именно 1725 год стал ключевым, поворотным в череде событий: впервые российскому правительству были поданы заявки на разработку месторождений медной руды, обнаруженной в предыдущие годы на территории Рудного Алтая.

ПО СЛЕДУ ЧУДИ

ПО СЛЕДУ ЧУДИ

300 лет назад юг Сибири оставался для россиян загадочной землёй, на которой обитали кочевники государства западных монголов-ойратов – Джунгарии. Они считали эти земли своими и старались не допускать на территорию русских. Но после основания в 1717–1718 годах крепостей – на правом берегу Оби Белоярской и Бийской, а на юге иртышских – подданные ойратского правителя покинули земли Обь-Иртышских степей. У российских промысловиков появилась возможность проникать в регион для звериного промысла, сбора ревеня и грабежа древних курганов. В Рудном Алтае промысловики из Томского уезда встретили остатки древних горных выработок, называемые «чудскими копями», которые для «рудосыщиков», «рудознатцев» стали надёжным признаком поиска месторождений меди.

Чудские копи – это русское название в XVIII–XIX веках для обозначения древних, «дорусских», разработок медных, оловянных и золотых руд. На территории Южного Урала разрабатывались медистые песчаники, на Алтае – полиметаллические руды, в Восточном Казахстане – касситеритовые месторождения олова, на Западном Саяне и в Кузнецком Алатау – медные руды. Сибирские первопроходцы считали, что выработки были оставлены некогда жившим здесь народом «чудь». Академик И. П. Фальк, путешествуя по Сибири в 1771 году, после посещения Барнаула и ознакомления с горно-металлургическим производством на Алтае записал в дневнике, что русские называют прежних обитателей страны чудью, чудаками или чудскими жителями – от слова «чудь», то есть «чудаки», «балагуры» или «странные люди». Родиной этого слова считается северо-запад России. Сведения о чуди содержатся и в сибирских летописях. На Алтай этноним «чудь» принесли в начале XVIII века русские переселенцы из Европейской России. Интерес к древним рудникам Алтая изначально стимулировался экономичным освоением горнорудных месторождений. Большую их часть открыли по следам чудских копий. В настоящее время очевидно, что чудские копи – это исторически сложившееся название древних горнорудных объектов, оставленных различными народами и в разные исторические периоды. («Библиотека сибирского краеведения».)

Алтайские историки, в частности, Вадим Бородаев и Аркадий Контев, в соответствии с архивными документами восстановили цепочку тех далёких событий. Так, в 1719 году прибывшая из Томского уезда экспедиция по берегу Оби, а затем и по реке Алей нашла руды в окрестностях нынешней Колывани. В древности их разрабатывали открытым способом, так что остались ямы, карьеры, разносы; на отвалах было немало позеленевшей от времени медной руды, она была хорошо видна. То была экспедиция крестьянина-промысловика Степана Григорьевича Костылева, судьба которого тесно связана с историей открытия алтайских медных руд. Годом ранее он, сын крестьянина из деревни Костылевой (ведомства Коркиной слободы на реке Ишим), уже обнаружил признаки месторождения на территории уезда «в томских урочищах». И вот в 1719 году сразу несколько рудознатцев: Михаил Волков, Фёдор Комаров, Леонтий и Макар Останины, а также Степан Костылев нашли «по Обе и по Алею рекам в Алейских горах в шести местах медные руды».

ОПРАВДАННЫЙ РИСК

В доказательство важности открытия несколько пудов найденной руды были доставлены в Москву и проплавлены в Берг-коллегии – горном ведомстве Российской империи. Там выяснилось, что в образцах очень много меди.

По словам Аркадия Контева, «Пробная плавка, проведённая в Москве в мае 1720 года Иоганном Блюэром, показала отличные результаты – было получено свыше 13 фунтов (около шести килограммов) первой алтайской меди». В доношении В. Н. Татищева, бывшего тогда начальником горных заводов на Урале, о результатах этой плавки говорится, что «ис той руды вышло меди более трети». Отличные результаты! Для сравнения: на Урале считалось выгодным строить завод, если руда содержит пять-шесть процентов металла.

Но, несмотря на столь серьёзные факты, строительство заводов на Алтае началось не сразу. И, возможно, затянулось бы ещё на долгие годы, если бы этим вопросом не задался уральский промышленник Акинфий Демидов. Дело в том, что вместе с экспедицией Костылева освободившиеся от кочевников земли обследовали и демидовские люди. У них тоже оказались образцы медной руды. Предприимчивый Акинфий Никитич, заинтересовавшись находками, направил своих людей с Урала, как он сам писал, на поиски рудных месторождений «в Томской и другие уезды, в 1724 году. И те посланные нами возвратились оттуда в сентябре 1725 года и приискали там медных руд в Томском и Кузнецком уездах, в диких местах».

Убедившись, что месторождения руд на Алтае являются богатыми и перспективными, Демидов в 1725 году представил в Сибирский обербергамт (г. Екатеринбург) образцы алтайских руд и подал в Берг-коллегию рудоискательскую заявку с реестром восьми рудопроявлений в Томском и Кузнецком уездах с просьбой начать их разработку и постройку заводов. При этом ему удалось заручиться поддержкой императрицы Екатерины I, вступившей на престол после кончины Петра I.

Акинфий Никитич Демидов родился в 1678 году. Он был старшим сыном родоначальника династии крупных уральских горнопромышленников Никиты Демидовича Антуфьева, в 1702 году принявшего фамилию Демидов. В 1702 году Акинфий Демидов стал управляющим металлургических заводов отца на Урале в Невьянске, а в 1725 – владельцем семи родительских заводов: шести уральских заводов и одного тульского. В процессе своей деятельности он возвёл ещё 17 заводов, доведя их число до 24. Всего же Демидовы в XVIII веке построили 55 металлургических заводов, из них 40 на Урале. В середине XVIII века заводы Демидовых производили свыше 40 процентов чугуна в России, в начале XIX века – порядка 25 процентов. Пушки и ружья, изготовленные на заводах Демидовых, составили основу вооружения русского воинства в борьбе с сильными врагами России в XVIII и XIX веках: Швецией, Турцией и наполеоновской Францией. Именно благодаря А. Н. Демидову, его энергии и предприимчивости возникла на Алтае горнозаводская промышленность.

Акинфий Никитич Демидов родился в 1678 году. Он был старшим сыном родоначальника династии крупных уральских горнопромышленников Никиты Демидовича Антуфьева, в 1702 году принявшего фамилию Демидов. В 1702 году Акинфий Демидов стал управляющим металлургических заводов отца на Урале в Невьянске, а в 1725 – владельцем семи родительских заводов: шести уральских заводов и одного тульского. В процессе своей деятельности он возвёл ещё 17 заводов, доведя их число до 24. Всего же Демидовы в XVIII веке построили 55 металлургических заводов, из них 40 на Урале. В середине XVIII века заводы Демидовых производили свыше 40 процентов чугуна в России, в начале XIX века – порядка 25 процентов. Пушки и ружья, изготовленные на заводах Демидовых, составили основу вооружения русского воинства в борьбе с сильными врагами России в XVIII и XIX веках: Швецией, Турцией и наполеоновской Францией. Именно благодаря А. Н. Демидову, его энергии и предприимчивости возникла на Алтае горнозаводская промышленность.

Как считает Вадим Бородаев, после встречи с императрицей у Демидова «возникли обязательства вкладывать деньги и начинать разработку этих месторождений. Это была своего рода авантюра, задача со многими неизвестными: Алтай находился далеко от Урала, месторождения были не разведаны, располагались в пограничном районе, а вокруг на три дня пути не имелось ни одной русской деревни – риск потерять вложенные деньги был очень велик. Только впоследствии оказалось, что это прибыльное дело». Демидов, очевидно, был человек не только деловой, но и рисковый.

Получив от обербергамта берг-привилегию (разрешение на добычу и плавку алтайских медных руд) «для государственной славы и всенародной прибыли», Акинфий Никитич, не дожидаясь подтверждения от Берг-коллегии, тут же снарядил на Алтай новую экспедицию. В её задачи входило создание плавильной печи и проведение на ней пробных плавок руд, а также поиск новых месторождений.

В 1726 году на Алтае у реки Колыванки (ныне река Локтевка, приток Алея) близ Колыванского медного месторождения (на котором был сооружён первый на Алтае медный рудник) людьми А. Н. Демидова во главе с мастером Дмитрием Семёновым была построена первая небольшая плавильная печь, выполнены первые пробные плавки медной руды и построено жильё. Однако вследствие сильных морозов и ряда других причин все сооружения в 1726 году были разрушены. Работники вынуждены были возвратиться на Урал. Но Акинфия Никитича не остановило и это! Уже весной следующего года по его просьбе Сибирский обербергамт для разработки месторождений и организации плавильного дела направил на Алтай мастеров горнорудного дела берг-гешворена (офицер, горный надзиратель) Никифора Герасимовича Клеопина и специалиста по медным рудам штейгера Георгия. Вместе с ними Демидов послал мастеровых и работных людей с необходимым оборудованием, инструментами и материалами. Н. Г. Клеопин с товарищами прибыли на Алтай осенью 1727 года, к этому времени нанятые демидовскими приказчиками в Томском уезде 30 работников построили за лето у подножья отрогов Колыванского хребта, близ месторождения, небольшой бревенчатый острог. Он стал первым посёлком в левобережье Оби. Под руководством Н. Г. Клеопина на месте первой пробной плавки была построена плавильная печь, добыто некоторое количество руды и (ориентировочно в октябре – ноябре 1727 года) проведена плавка руды. Назвали первый металлургический завод Колыванским. Начало горному делу Рудного Алтая было положено.

Если сам Акинфий Демидов на Алтае никогда не был (Колывано-Воскресенскими заводами управляли его приказчики), то посланный им Никифор Клеопин своими ногами исходил здесь немало троп и своими руками перебрал множество местной руды. В нынешнем году исполняется 325 лет со дня рождения горного инженера Н. Г. Клеопина – двойной повод особо рассказать в одном из выпусков «Хронографа» об этом человеке, с чьим именем связано начало горнорудного дела на Алтае и который оставил заметный след в освоении российских недр.

Автор: Надежда Гончарова

В Барнауле старинная площадь, откуда начинался город, называется Демидовской.

В Барнауле старинная площадь, откуда начинался город, называется Демидовской.