Редкие и радиоактивные элементы в железных рудах западно-сибирского пояса делают его освоение рентабельным уже сегодня

Дискуссия о возможности и целесообразности промышленного освоения открытых в середине прошлого века Бакчарского и Колпашевского железорудных узлов крупнейшего в мире Западно-Сибирского пояса продолжается уже более полувека. Есть все основания перевести эти разговоры в практическую плоскость.

С перспективой создания новых центров металлургии

Ещё в 1964 году в Сибирском отделении РАН группа авторов опубликовала известную монографию «Западно-Сибирский железорудный бассейн», в которой дана общая характеристика этого уникального геологического объекта, позволяющего при условии его промышленного освоения обеспечить железорудным сырьём все существующие металлургические предприятия Урала и Сибири, а также создать новые центры чёрной металлургии в восточной части страны. Были выполнены геолого-технологические и технико-экономические расчёты возможности добычи различными способами от 10 до 30 миллионов тонн железной руды ежегодно, а также показана принципиальная возможность получения из этой руды качественных концентратов, окатышей и торфорудных брикетов. Предполагалось даже строительство собственного металлургического комплекса с использованием железной руды и торфа в качестве местного энергетического сырья Бакчарского рудного узла.

Однако после строительства второго металлургического комбината ЗСМК в Новокузнецке и открытия Соколовско-Сарбайского железорудного месторождения в Казахстане Бакчарский объект необоснованно перевели в статус бесперспективного и неопределённо-резервного на многие десятилетия. Считаем, что настало время реанимировать объект в связи с доказательством комплексного характера руд и возможностью применения современных технологий добычи и переработки.

Необходимость переоценки отношения к перспективам освоения железорудных объектов Западно-Сибирского пояса связана со значительной выработкой запасов сибирских месторождений железной руды и необходимостью импортировать её с ближнего и дальнего зарубежья. Вопрос об увеличении сырьевой базы чёрной металлургии Урала и Сибири в последние годы становится всё более актуальным.

С целью кардинального изменения логистики, переработки и транспортировки железорудного сырья, его максимального приближения к существующим и новым металлургическим предприятиям восточных регионов страны в течение последних десяти лет были возобновлены поисковые и оценочные работы на двух участках Бакчарского рудного узла. Были предприняты две попытки оценки этого узла геологами-производственниками, однако обе закончились неудачей, ни одного килограмма запасов руды на учёт не было поставлено.

Следует отметить, что к первооткрывателям объекта шестидесятых годов прошлого столетия претензий нет. Они не смогли поставить объект на баланс по техническим причинам (низкий выход керна при проведении буровых работ). Современники же в силу объективных и субъективных обстоятельств не смогли сделать это (низкая квалификация геологического персонала, руководившего работами, элементарное незнание основ разведочного дела), в связи с чем перспективы освоения будущих уникальных объектов опять стали выглядеть весьма туманно.

Между тем, критический анализ результатов выполненных оценочных работ, который провели сотрудники Томского политехнического университета (А. Я. Пшеничкин, В. П. Дмитриенко) под руководством В. Домаренко позволяют предполагать, что руды этих узлов могут не только решить проблему дефицита местного сырья и полностью обеспечить существующие металлургические производства, но и стать принципиально новым центром современной высокорентабельной металлургии. В работе обращается внимание на то, что попутно получаемые фосфат-шлаки смогут полностью покрыть всю потребность Сибири в фосфорных удобрениях, а попутно извлекаемые редкоземельные компоненты в разы увеличивают его ценность. При этом себестоимость добываемой руды за счёт минимальных транспортных затрат может оказаться значительно ниже себестоимости руды существующих в настоящее время железорудных предприятий, а имеющие место поставки железорудного сырья из европейской части страны могут быть переориентированы на экспорт, что значительно повысит валютные поступления в бюджет страны, как это имеет место в газовой отрасли. И эти рассуждения не из области фантазий.

Уникальный геологический объект

Состав и строения рудной толщи Бакчарского рудного узла достаточно сложные, чем и объясняются трудности с его освоением. Однако в этом кроется и его уникальность, а также перспективность его практического освоения.

Если за основу классификации оолитовых руд брать особенности минерального состава и текстурно-структурные особенности, все руды делятся на две группы: сыпучие и сцементированные. Внутри группы выделяются типы по минеральному составу цемента:

I. Оолитовые сыпучие руды:

- руда гидрогетитовая оолитовая сыпучая с гидрогетито-глинистым цементом;

II. Оолитовые сцементированные руды:

- руда гидрогетитовая оолитовая, крепко сцементированная сидеритовым цементом;

- руда гидрогетитовая оолитовая слабо сцементированная хлорито-глинистым цементом;

- руда гидрогетитовая оолитовая с гидрослюдистым цементом;

- руда гидрогетитовая оолитовая с сидерит-хлоритовым цементом.

Рис. 1. Блок-диаграмма строения Бакчарского рудного узла

В единичных количествах в рудах встречаются: магнетит, гематит, ильменит, пирит, вивианит, эпидот-цоизит, роговая обманка, гранаты, ставролит, циркон, рутил, анатаз, лейкоксен, сфен, дистен, андалузит, силлиманит, апатит кластогенный и аутигенный редкоземельный фосфат. Содержание серы и мышьяка в руде не превышают допустимых значений. Концентрации фосфора содержится больше, чем предусматривают кондиции. Его содержание напрямую коррелируется с содержаниями редких земель группы. Руды практически не содержат медь, цинк, свинец, никель и хром, кобальт, титан. Из полезных примесей присутствует ванадий, содержание которого значительно для железных руд.

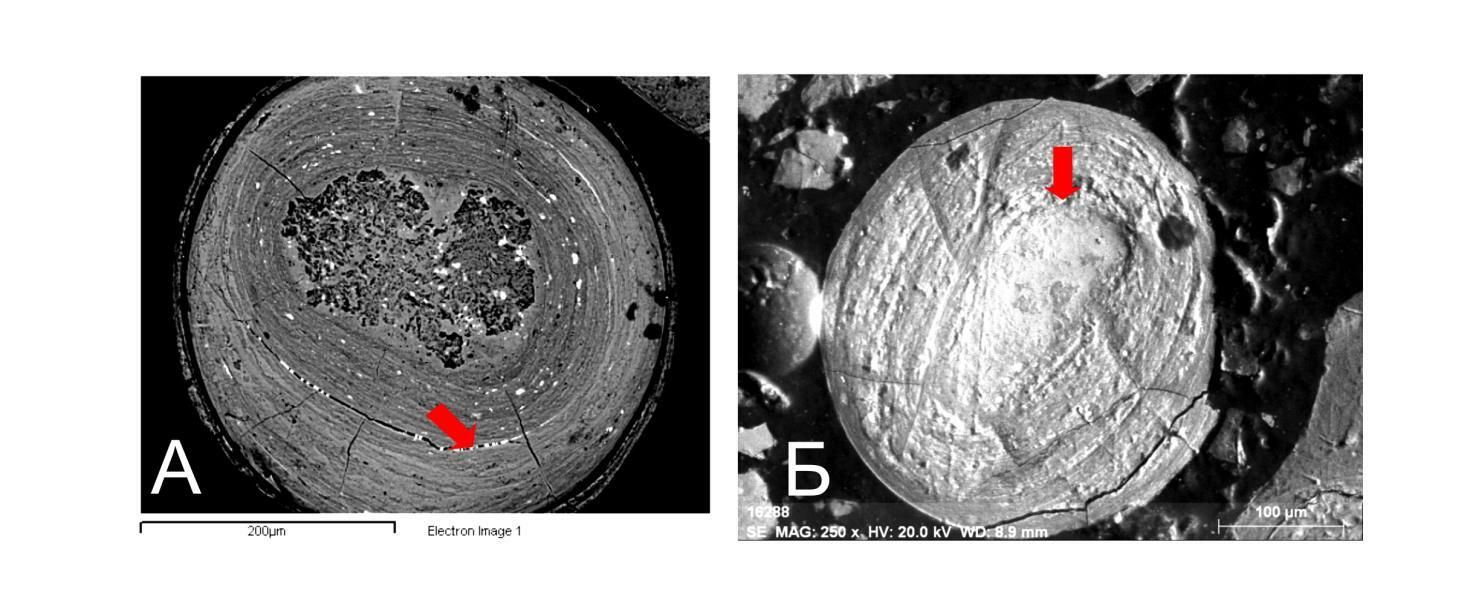

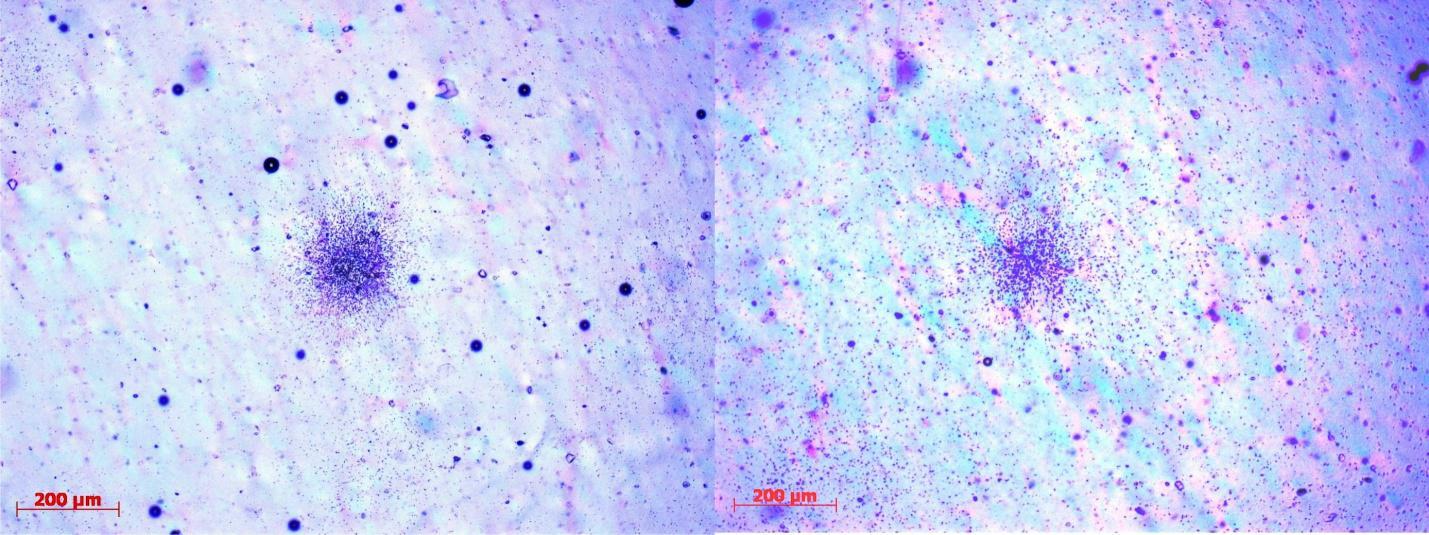

О комплексном характере оруденения, в том числе в повышенных концентрациях редких земель, радиоактивных и благородных металлах свидетельствуют исследования А. Я. Пшеничкина, В. А. Домаренко и других учёных. Ими были изучены формы нахождения редкоземельных элементов, которые концентрируются в редкоземельных фосфатах (монацит, куларит), которые равномерно распределены в структурах железистых оолитов.

Рис. 2. Оолит гидрогетитового состава с выраженным ритмично-зональным строением, чередование ритмов подчёркивается отложениями фосфатов РЗЭ (белое на снимке)

Рис.3. Результаты осколочной радиографии 1 – сгущение треков над радиоактивными минералами, 2 – равномерное рассеивание радиоэлементов, проходящий свет, увеличение ×20

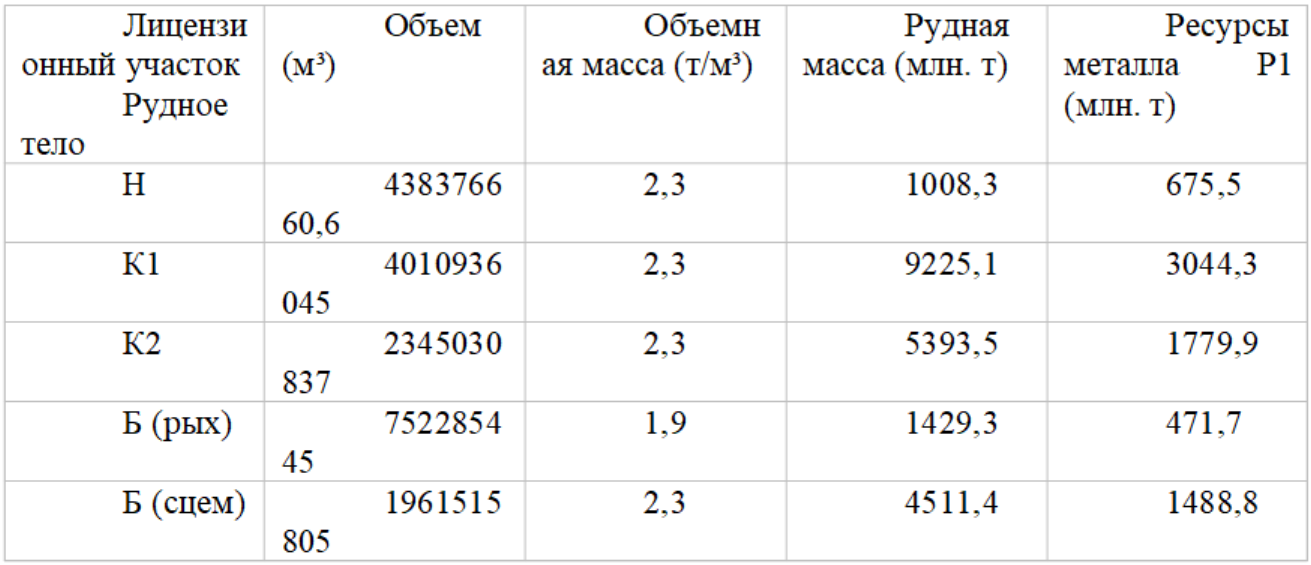

Таблица 1. Ресурсы железа в рудных залежах Бакчарского узла

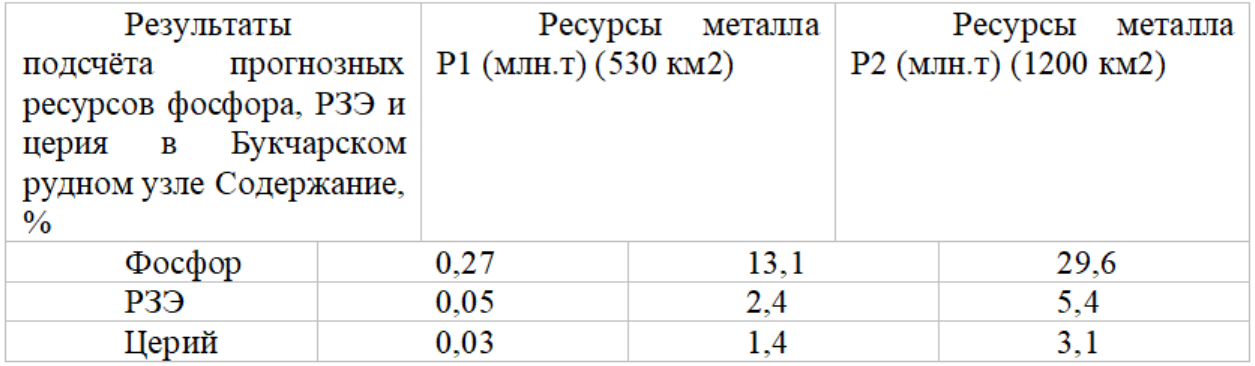

Оценка прогнозных ресурсов по фосфору, РЗЭ и церию приведена в табл. 2. Рудная масса составила 4875,9 миллиона тонн.

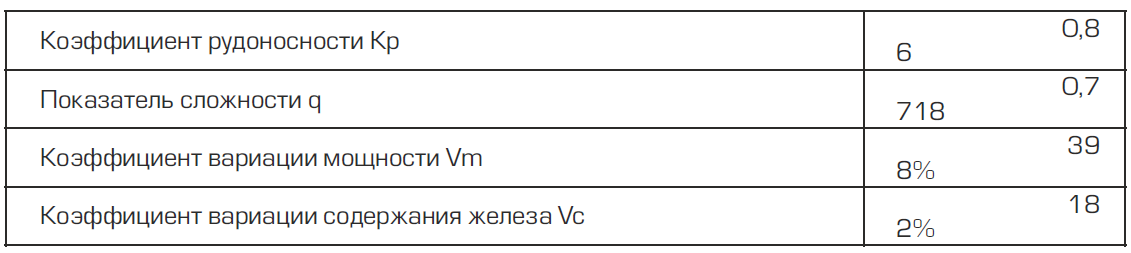

Таблица 2. Показатели изменчивости основных свойств оруденения для определениягруппы сложности геологического строения

Таблица 3. Ресурсы редких земель в залежах Бакчарского рудного узла.

На основе этой оценки прогнозных ресурсов и запасов Бакчарского рудного узла и Западно-Сибирского железо-редкоземельного пояса в целом можно сделать следующие далеко идущие выводы:

1. Руды Западно-Сибирского пояса имеют комплексный характер, в которых кроме железа присутствуют редкие и радиоактивные элементы, которые могут попутно извлекаться;

2. Ресурсы основных и попутных компонентов позволяют свидетельствовать, что мы имеем дело с крупнейшим мире объектом;

3. Применение инновационных технологий добычи и переработки руд ставит этот объект в ряд наиболее перспективных.

Поэтому задача наших геологов, горняков, технологов – обратить внимание на этот объект, тем более,что Президент РФ поручил вплотную заняться редкоземами в России в целях обеспечения её национальной безопасности.

Виктор Домаренко, член-корреспондент РАЕН,

Евгений Чернев, аспирант ФГАОУ НИ ТПУ,

Анатолий Пшеничкин, главный научный сотрудник ФГАОУ НИ ТПУ