Руководитель Сибирской геологоразведочной компании рассказал о своём профессиональном увлечении

Томск с начала прошлого века известен как ведущий центр подготовки высокопрофессиональных геологов. В наших старейших вузах собраны обширные коллекции минералов и горных пород. Между тем существуют и частные собрания – небольшие, но интересные и по содержанию, и по своей истории. Именно такая коллекция принадлежит геологу Владимиру Турову, который отдал единожды выбранной профессии 45 лет.

Чемодан в наследство

Чемодан в наследство

В рабочем кабинете Владимира Вениаминовича среди прочих раритетов имеется потёртый чемоданчик, которому явно не один десяток лет. В формировании геологической коллекции, принадлежащей главе предприятия, он сыграл заметную роль.

Собственно, Туров собирал образцы рудных пород на протяжении всей своей профессиональной деятельности. А не так давно в его увлечении пересеклись две линии – современная и историческая, связанная с купцом 2-й гильдии Семёном Феофановичем Хромовым. В основном этот золотопромышленник известен в Томске тем, что в его доме с 31 октября 1858 года жил знаменитый старец Феодор Кузьмич.

Согласно легенде, святой старец есть не кто иной, как император Александр I, удалившийся от мира после инсценировки своей смерти.

Владимир Туров рассказывает:

– Чудесным образом ко мне попал вон тот старенький деревянный сундучок. Дело было так. Строители, которые выполняли ремонт в деревянном двухэтажном доме постройки середины XIX века, обратили на него внимание в подвале. Открыли и увидели, что внутри находятся какие-то камни. Зная, насколько я увлечён геологией, один знакомый предложил мне посмотреть находку. Оказалось, что в чемоданчике хранится довольно интересная коллекция образцов полиметаллических и золотых руд. Конечно, я решил разузнать, кому она принадлежала.

В результате недолгих архивных поисков выяснилось, что в одной из квартир по улице Никитина, 11, проживала правнучка купца Хромова Евгения Александровна Благовещенская. Она родилась в 1917 году в Томске, после школы поступила в университет на геолого-почвенно-географический факультет. Окончила вуз (уже геолого-почвенный факультет) в военном 1942-м.

Получив профессию геолога, Е. Благовещенская посвятила ей практически всю свою жизнь. Знавшие её томичи вспоминают, что она много времени проводила в экспедициях и с удовольствием рассказывала о своей коллекции минералов.

Дед Евгении Александровны, Иван Григорьевич Чистяков, служил управляющим банком. В его семье было девять своих детей и приёмная дочь. И. Г. Чистяков был зятем того самого купца Семёна Хромова. Двухэтажный дом по улице Никитина (в XIX веке она называлась Никитинской) некогда принадлежал ему полностью.

Мать Евгении, Любовь Ивановна, окончила Томский императорский университет, получила диплом врача и вышла замуж тоже за врача Александра Васильевича Благовещенского. В 1937-м их дочь смогла поступить в университет, несмотря на «сомнительные» по тем временам родственные связи.

В ТГУ она не только приобрела любимую профессию: её мужем стал однокурсник Юрий Рождественский. Нетрудно предположить, что два геолога вместе собирали образцы горных пород, которые находили во время своих изысканий.

В ТГУ она не только приобрела любимую профессию: её мужем стал однокурсник Юрий Рождественский. Нетрудно предположить, что два геолога вместе собирали образцы горных пород, которые находили во время своих изысканий.

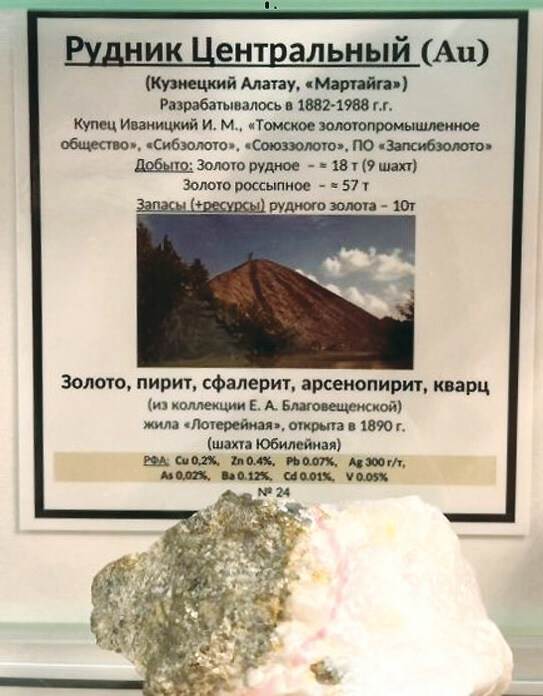

Скончалась Евгения Александровна в 2010 году. Время наложило свой отпечаток на коллекцию. Сопровождающие образцы этикетки находились в полуистлевшем состоянии и пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить принадлежность камней к тому или другому месторождению.

Есть редкие экземпляры

В основном в коллекции Евгении Благовещенской представлены образцы раннего советского периода. Это полиметаллические месторождения Салаира (Салаирское, Каменушинское, Самойловское, Ново-Урское, Белоключевское). Месторождения мелкие, некоторые частично отработаны и законсервированы до лучших времён. В совокупности эта группа близко расположенных месторождений ещё ждёт своего инвестора для вовлечения в эксплуатацию.

Есть в этом заветном ящичке и редкие камни с уже ликвидированных золотых рудников Кемеровской области – Центрального и Берикульского. Например, один такой экземпляр добыт из «Лотерейной» жилы, которая разрабатывалась ещё со времён деятельности золотопромышленника С. Ф. Хромова, и не исключено, что образец был отобран его руками.

– Скорее всего, Благовещенская продолжила собирать геологическую коллекцию вслед за своим прадедом, – поясняет В. Туров. – И я подумал: почему бы не объединить столь удачную находку со своей коллекцией рудных образцов?

Так и сформировалась сегодняшняя коллекция, в которой представлены около 30 полиметаллических, золоторудных и других месторождений. В основном это Рудный Алтай и Салаир.

– Интересно было сравнить образцы салаирских руд из коллекции Благовещенской и участка Локоть, расположенном на юге Салаира, где сейчас продолжает работать Сибгеолком.

Помимо полиметаллических руд, здесь есть редкие образцы киновари (как раз из коллекции Е. Преображенской). Акташское месторождение, где добывали киноварь, отработано ещё в военное время, а вся ртуть шла на северо-восток для извлечения золота, которого для победы требовалось очень много.

В коллекции имеются образцы цинковых руд изучаемого в настоящее время Турунтаевского месторождения в Томском районе.

Представляют интерес и куски железной руды, которые можно найти по берегам реки Оби. Наши предки эту породу дробили, переплавляли в глиняных печах, которые топили древесным углём, и получали железо. Оставался шлак, и этот невзрачный на вид материал тоже имеется в коллекции.

– Хотелось бы повторить этот металлургический эксперимент в наше время. Отобрано достаточное количество руды, но оказалось, что это не так-то просто даже в лабораторных условиях. Есть какие-то секреты предков (особенности шихты), которые, вероятно, надо разгадывать эмпирически.

Сейчас увидеть коллекцию В. Турова можно в томском офисе Сибгеолкома на улице Витимской. Каждый образец снабжён детальным, профессионально выполненным описанием.

Кроме того, Владимир Вениаминович с гордостью показывает фрагменты старинных инструментов, которыми ещё в XVIII веке пользовались рудокопы на месторождениях серебра и свинца. Они привезены из Алтайского края, где некогда была вотчина Демидовых – известной купеческой и заводчицкой династии.

Кроме того, Владимир Вениаминович с гордостью показывает фрагменты старинных инструментов, которыми ещё в XVIII веке пользовались рудокопы на месторождениях серебра и свинца. Они привезены из Алтайского края, где некогда была вотчина Демидовых – известной купеческой и заводчицкой династии.

Словом, экспонаты коллекции В. В. Турова достойны занять место в любом профильном музее. И как знать, какие находки ждут её обладателя впереди?

Автор: Светлана Белоконь